矯正歯科について

Orthodontics

- 横浜元町ナチュラル歯科 矯正歯科 ホーム

- 矯正歯科について

患者さまの

理想の笑顔のために

患者さまの理想をカタチにする

オーダーメイド矯正

横浜元町ナチュラル歯科 矯正歯科では、ただ歯並びを整えるだけではなく、患者さま一人ひとりの理想の笑のバランスを考慮しながら、自然で美しい仕上がりになるよう治療していきます。

患者さまのライフスタイルやスケジュールに合わせてより良い治療プランをご提案しますので、お気軽にご相談ください。

できるだけ抜歯を避けた

治療をご提案

健康な歯を残すことは、お口の健康と機能を長く維持するために大切です。当院では、患者さまのお口の状況を精密に検査したうえで診断し、できるだけ大切な歯を抜かずにすむ治療をご提案します。

ただし、抜歯が避けられないケースや抜歯したほうが良い結果が期待できるケースもあるため、抜歯の有無だけに固執せず、患者さまにとってより良い治療をご提案するよう努めています。

徹底した衛生管理による

院内感染対策を実施

当院では、院内感染を防ぐために徹底した衛生管理に取り組んでいます。たとえば治療に使用した器具などは、毎回洗浄と滅菌処理を行ない、一つひとつパッキングして次に使用するまで無菌状態を保ちます。決して同じ器具を使い回すことはありませんのでご安心ください。安全性に配慮した清潔な環境で、皆さまのお越しをお待ちしています。

整ったフェイスラインへ

矯正治療を受けることで、歯並び噛み合わせだけでなく顎の位置やバランスが整い、自然なフェイスラインが形成されます。特に口ゴボや出っ歯、受け口、顎の突出などが気になる方には、大きな改善が期待できます。本来の美しい口元を取り戻し、コンプレックスを解消したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

さまざまな治療方法を

選べます

舌側矯正(裏側矯正)

歯の裏側に金属製のブラケットとワイヤーによる装置を取りつける矯正治療です。装置が見えにくいため、笑ったときなどに装置が目立つような見た目の心配はありません。周囲に気づかれずに歯並びを整えたい方に適しています。

ハーフリンガル

口をあけたときに目立つ上顎の歯は、歯の裏側に矯正装置を取りつけ、唇に隠れやすい下顎の歯は歯の表側に装置を取りつける矯正治療法です。上下とも表側矯正にするよりも装置が目立ちにくく、舌側矯正(裏側矯正)より費用を抑えられます。

審美的な表側矯正

表側矯正でも白や透明(クリア)のブラケットを選択することで、矯正装置を目立ちにくくすることができます。表側矯正の幅広い症例に適用できる機能性のメリットと、金属のギラギラ感が抑えられる審美性のメリットの両方を併せもっています。

メタル装置の表側矯正

金属製のブラケットとワイヤーによる矯正装置を歯の表側に取りつける矯正治療です。矯正装置は目立つものの、昔からあるオーソドックスな治療法で複雑な症例にも対応できます。できるだけ費用を抑えたい場合にもおすすめです。

マウスピース型矯正装置

透明なマウスピース状の矯正装置を使って歯並びを整える矯正治療です。矯正装置が透明で目立たないため、治療中の見た目が気になりません。また、食事や歯磨きのときには取り外しが可能で、治療中も快適に過ごせます。

ハイブリッド矯正

ワイヤー矯正とマウスピース型矯正装置を組み合わせた治療です。治療の前半はワイヤー矯正で歯を大きく動かし、後半はマウスピース型矯正装置で微調整を行ないます。マウスピース型矯正装置だけでは治療が難しいケースにもおすすめです。

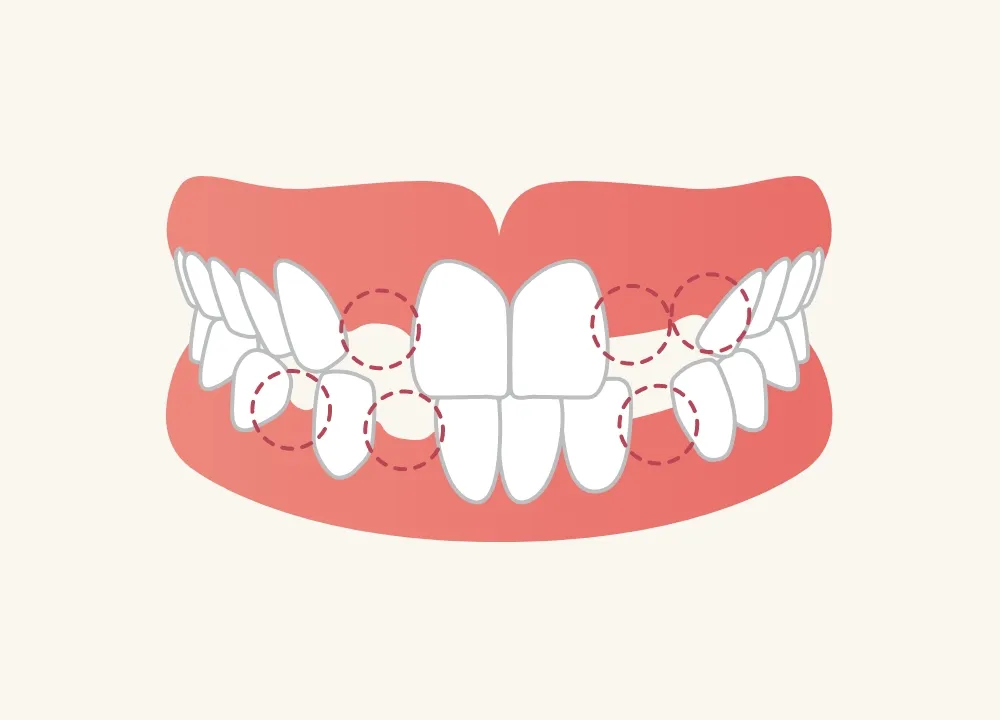

包括的矯正

包括的矯正とは、歯並びの改善だけではなく、虫歯・歯周病・咬み合わせのバランス・歯の欠損など、口腔全体の健康を総合的に捉えて行う矯正治療です。単に見た目を整えるだけでなく、将来的な機能の安定や再発リスクの軽減を目指します。必要に応じて補綴・歯周・外科など多分野と連携し、長期的に健康で美しい口元へと導く治療法です。成人矯正において特に重要視されるアプローチです。

インプラント矯正

歯肉に小さなインプラントを埋め込み、それを固定源として効率的に歯を動かす矯正治療です。ダイナミックに歯を動かすことが可能で、治療期間の短縮が期待できます。重度の不正咬合でお悩みの方や抜歯を避けたい方に適しています。

セラミックによる矯正治療

セラミック製の補綴物を使って歯並びを改善します。通常の矯正治療とは異なり、歯の表面にセラミックのプレートを接着したり、セラミックの被せ物をしたりして歯並びを整えます。短期間で治療したい方におすすめです。

部分的な矯正治療

歯列の一部だけに矯正装置を装着して歯並びを改善する矯正治療です。特に歯並びが気になる部分に限定して治療を行なうため、通常の矯正治療よりも通院回数が少なく、治療期間も短くなり、患者さまの負担を軽減できます。

小児矯正

子どもの矯正治療では、主に永久歯の歯並びを整えるための土台作りをします。成長中の小児期に矯正治療を始めると、顎の成長を促進できるため、抜歯をしなくても歯並びと噛み合わせのバランスを整えられる可能性が高まります。

MFT(口腔筋機能療法)

舌や唇、頬などのお口周りの筋肉の正しい使い方を訓練することによって、不正咬合の原因となる悪癖(指しゃぶり・舌で歯を押す・口呼吸など)を改善する治療法です。MFTによって矯正治療後の後戻りを防ぎやすくなります。

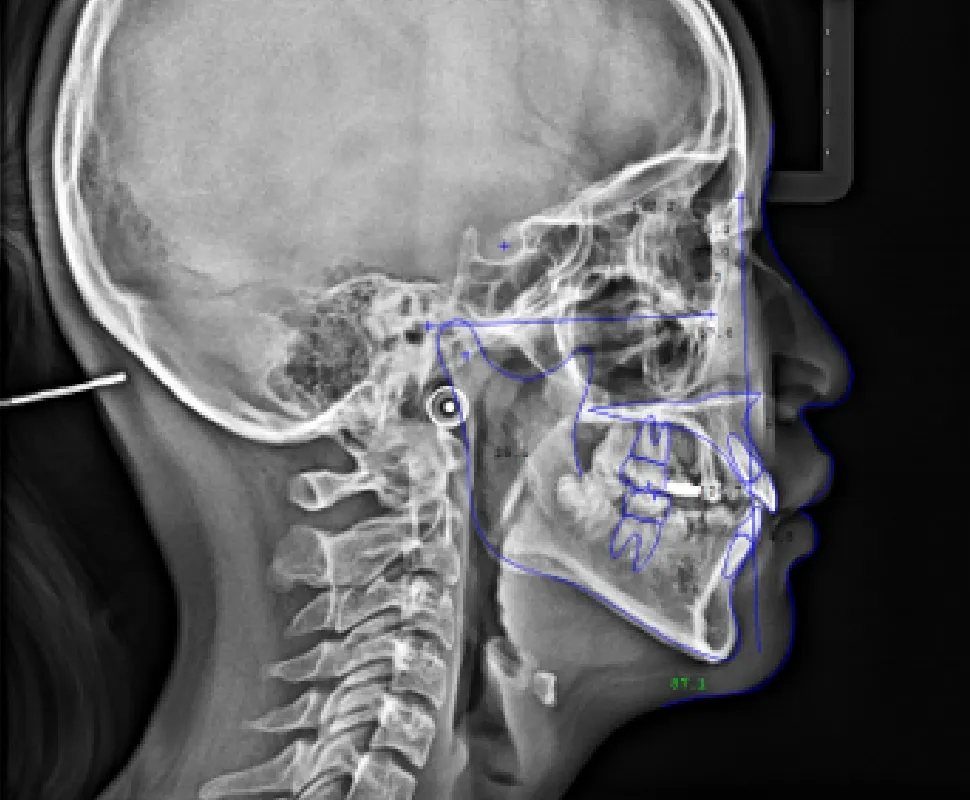

外科矯正

外科矯正治療は、手術と歯科矯正を併用する治療法です。通常の矯正治療では治せない、重度の顎の骨格のズレや噛み合わせの問題を根本的に改善するために行われます。手術で顎の骨を正しい位置に動かし、その後、矯正で歯並びを整えていきます。一部の症例では保険適用になるケースもあります。

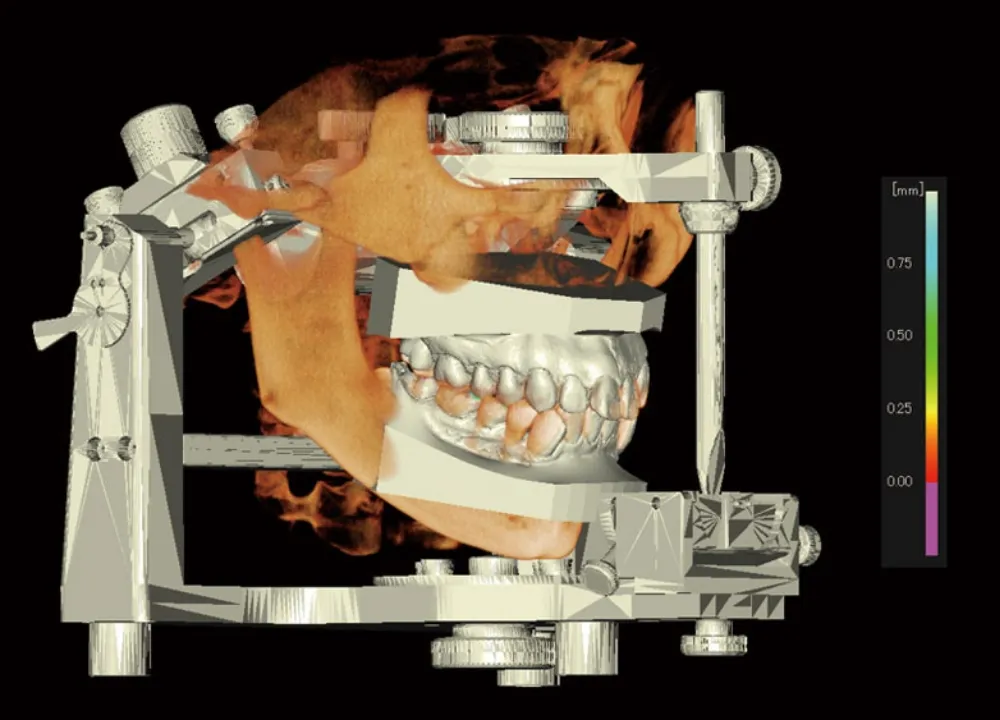

デジタル矯正

当院では矯正治療にデジタル技術を活用しています。3Dスキャナーで取り込んだ歯の3Dデータを基にコンピューター上で歯の移動のシミュレーションを行なうことで、より良い結果に導く治療計画の立案や精密な装置の作製が可能です。

ホワイトニングで

さらにきれいに

矯正治療と併せて歯のホワイトニングもすると、さらに美しい口元が実現できます。歯が白いとお顔全体の印象が明るく、若々しく見えることがホワイトニングのメリットです。

当院では、低刺激ながらしっかりと歯を白くする「ポリリン酸オフィスホワイトニング」をご提供しています。笑顔をもっとすてきに、そして自分に自信をもてるように、ぜひホワイトニングもご検討ください。

精密で精確なデジタル矯正

快適で精密な「3Dスキャナー」で

患者さまの負担を軽減

3Dスキャナーは、小型カメラでお口の中を撮影し、歯や歯並び、噛み合わせの情報を3Dデータとして取得する機器です。このスキャナーを矯正装置の作製に必要な型取りに使用すると、以下のようなメリットがあります。

嘔吐反射が強い方も安心

3Dスキャナーではお口の中を撮影するだけで歯型を取れるため、粘土のような印象材を歯に押し当てて歯型を取る必要がなく、嘔吐反射が強い患者さまもリラックスして快適に治療を受けられます。

精密に歯型が取れる

より精確に歯の3Dデータを取得できるため、それをもとに精密な矯正装置の作製が可能です。印象材を使用した歯型取りのように、印象材の収縮や膨張などによる変形のリスクもありません。

スムーズに矯正装置を

作製できる歯型をもとに模型を作製し、それを技工所に送ってから矯正装置を作製するというステップが必要なく、歯の3Dデータを技工所に送信するだけなので、よりスムーズに矯正装置を作製できます。

リアルタイムで画像化できる

取得した歯の3Dデータは、コンピューター上にてリアルタイムで画像化することができます。また、画像を使って治療のシミュレーションをすることで患者さまは治療の流れを理解しやすくなり、不安を解消できます。

モチベーション維持に役立つ

歯の3Dデータをもとに治療による歯並びの変化をシミュレーションすることで、治療を具体的にイメージできるため、患者さまの治療に対する期待が高まり、モチベーションを保つことに役立ちます。

矯正装置を作る

多様なデジタル技術

デジタル技術の進化により、歯の3Dデータをもとに歯の移動のシミュレーションができるだけでなく、そのシミュレーションに基づき、精密に矯正装置を設計・作製することが可能になっています。また、3Dプリンティング技術を活用することで、適合と強度の両方に優れた矯正装置を作製することも可能です。さまざまなデジタル技術を活用することで、矯正装置の作製がより精密かつ迅速に行なえるようになり、治療の可能性が大きく広がっています。

包括的矯正治療

歯並びを整える矯正治療は、多くの方にとって見た目の改善だけでなく、健康維持にも欠かせない治療です。これまでの歯科治療では、虫歯や歯周病の原因を細菌と考え、毎日の歯磨きが大切とされてきました。しかし、痛みや気になる部分だけを治す対症療法では、根本的な原因が見落とされ、症状が何度も繰り返してしまうことがあります。

当院の「包括的矯正治療」では、歯並びだけでなくお口全体の状態を詳しく調べ、噛み合わせや歯のバランスも含めて総合的に治療を行います。虫歯や歯周病の治療はもちろん、必要に応じて補綴や矯正治療を組み合わせることで、根本的な問題を改善し、長期にわたり健康なお口を保てるようサポートいたします。

この治療は、一見遠回りに感じられるかもしれませんが、再治療のリスクを減らし、結果的に生涯の治療費の負担も軽くなるメリットがあります。将来もご自身の歯で快適に過ごしていただくために、10年、20年先を見据えた治療を目指しています。

「何度治療しても良くならない」「また症状が出てしまう」とお悩みの方もいらっしゃるかと思います。それは根本原因に十分に対処できていないことが多く、包括的矯正治療のような総合的なアプローチが必要です。

当院では、一つひとつの歯が正しい位置でしっかり機能し、お口全体の調和がとれることを大切に考えています。安心して長く使える歯を目指し、患者さまに寄り添った治療をご提供します。まずはお気軽にご相談ください。

包括的矯正治療で

お口全体の健康を守ります

包括的矯正とは、歯並びの改善にとどまらず、むし歯・歯周病・咬み合わせのバランス・歯の欠損など、口腔全体の健康を総合的に捉えて行う矯正治療です。単に見た目を整えるだけでなく、将来的な機能の安定や再発リスクの軽減を目指します。必要に応じて補綴・歯周・外科など多分野と連携し、長期的に健康で美しい口元へと導く治療法です。成人矯正において特に重要視されるアプローチです。

外科矯正

外科矯正治療は、手術と歯科矯正を組み合わせて行う治療法です。通常の矯正治療では治せない、重度の顎の骨格のズレや噛み合わせの問題を根本的に改善するために行われます。

治療は原則として保険対象外です。ただし、重度の顎変形症で外科手術が必要な場合や、生まれつきの歯の異常や欠損がある場合、疾患が原因で矯正治療が必要な場合には、厚生労働大臣が定める施設基準に適合した歯科医院にて保険適用で治療することができます。当院では、以下に該当するケースにおいて保険適用での治療が可能です。

著しい顎の歪み・変形により

外科手術を併用する場合

上下の顎が大きくずれている、フェイスラインが左右であきらかに非対称になっているなど、著しい顎の歪み・変形があり、改善のために外科手術が必要な場合には、その外科手術の前後の矯正治療に保険が適用されます。患者さまご自身では、外科手術が必要な顎変形症かを判断することは難しいため、まずはご相談ください。

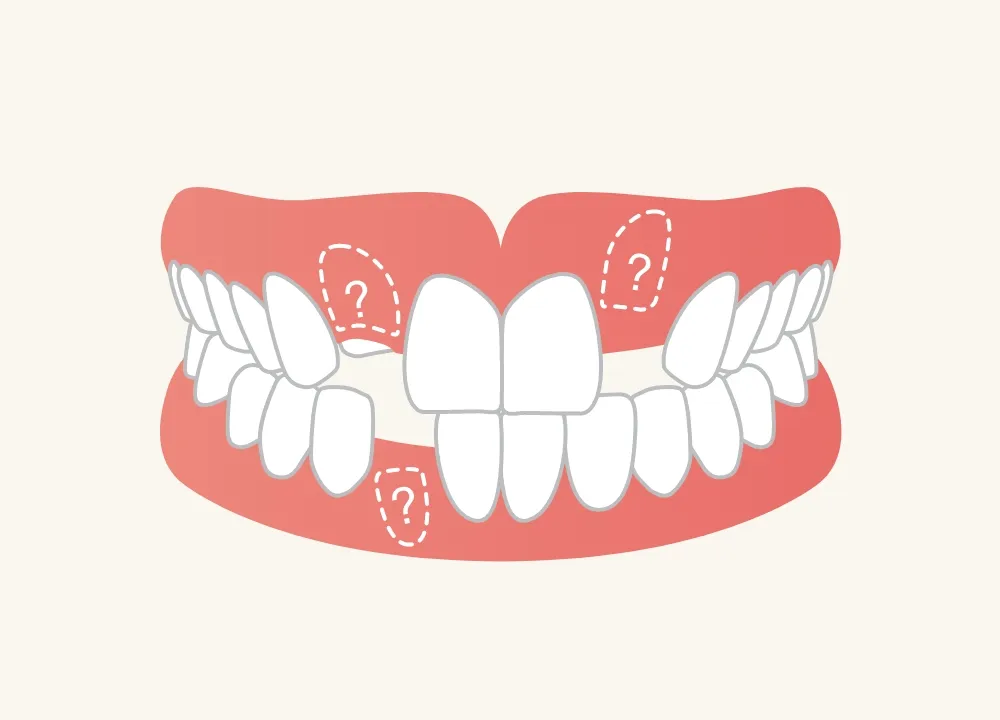

永久歯が3本以上生えてこない

永久歯が3本以上歯肉の中に埋まったまま正常に生えてくることができない不正咬合で、治療として歯肉を切開して歯を出す手術が必要な場合には、矯正治療に保険が適用されます。長期間にわたって永久歯が生えてこない状態を放置すると、隣の永久歯の歯根を吸収してしまう可能性があるため、早期治療が重要です。

永久歯が生まれつき6本以上

不足している

永久歯が生まれつき6本以上生えず、歯の数が不足している場合には、歯並びや噛み合わせを改善するための矯正治療に保険が適用されます。乳歯が抜けた後に永久歯がないという状態では、その隣の歯がスペースを埋めようと倒れ込んできたり、噛み合う歯が伸びてきたりすることがあります。早めの治療が必要です。

別に厚生労働大臣が定める疾患

- 唇顎口蓋裂

- ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)

- 鎖骨頭蓋骨異形成

- トリーチャ・コリンズ症候群

- ピエール・ロバン症候群

- ダウン症候群

- ラッセル・シルバー症候群

- ターナー症候群

- ベックウィズ・ウイーデマン症候群

- 顔面半側萎縮症

- 先天性ミオパチー

- 筋ジストロフィー

- 脊髄性筋委縮症

- 顔面半側肥大症

- エリス・ヴァンクレベルド症候群

- 軟骨形成不全症

- 外胚葉異形成症

- 神経線維腫症

- 基底細胞母斑症候群

- ヌーナン症候群

- マルファン症候群

- プラダー・ウィリー症候群

- 顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)

- 大理石骨病

- 色素失調症

- 口腔・顔面・指趾症候群

- メビウス症候群

- 歌舞伎症候群

- クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群

- ウイリアムズ症候群

- ビンダー症候群

- スティックラー症候群

- 小舌症

- 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)

- 骨形成不全症

- フリーマン・シェルドン症候群

- ルビンスタイン・ティビ症候群

- 染色体欠失症候群

- ラーセン症候群

- 濃化異骨症

- 6歯以上の先天性部分無歯症

- CHARGE症候群

- マーシャル症候群

- 成長ホルモン分泌不全性低身長症

- ポリエックス症候群

(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む。) - リング18症候群

- リンパ管腫

- 全前脳胞症

- クラインフェルター症候群

- 偽性低アルドステロン症

- ソトス症候群

- グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)

- 線維性骨異形成症

- スタージ・ウェーバ症候群

- ケルビズム

- 偽性副甲状腺機能低下症

- Ekman-Westborg-Julin症候群

- 常染色体重複症候群

- 巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)

- 毛髪・鼻・指節症候群(Tricho Rhino Phalangeal症候群)

- クリッペル・ファイル症候群(先天性頸椎癒合症)

- アラジール症候群

- 高IgE症候群

- エーラス・ダンロス症候群

- ガードナー症候群(家族性大腸ポリポージス)

- その他顎・口腔の先天異常

矯正歯科治療全般の

よくあるご質問

- 治療中に痛みは感じますか?

使用する矯正装置によって異なりますが、特にワイヤー矯正の場合、装置を初めて装着した後や調整後の最初の数日間に、軽い痛みや不快感が生じることがあります。

- 治療中はどれくらいの頻度で通院が必要ですか?

矯正装置を装着している間は、月に1回程度の通院が必要です。歯が目標の位置まで移動した後、後戻りを防ぐためにリテーナーを使用する保定期間に入ると、通院は3~6ヵ月に1回のペースになります。

- 治療中にスポーツをしても問題ないですか?

一般的なスポーツであれば、特に問題はありません。ただし、接触が多いスポーツや格闘技などでは、矯正装置が唇や歯肉に当たり、怪我をする可能性があります。心配な場合は、歯科医師と相談し、マウスガードを使うことをおすすめします。

- 矯正装置が発音に影響を与えることはありませんか?

発音のしやすさは、使用する矯正装置の種類によって異なります。ワイヤー矯正の場合、装置をつけた初めのうちは少し話しにくさを感じることがありますが、時間が経つにつれて、徐々に慣れて問題なく話せるようになります。

- 治療中に矯正装置が壊れた場合はどうすればよいですか?

装置が壊れたまま放置すると、お口の中の粘膜が傷ついてしまうことがあります。すぐに担当の歯科医師に連絡し、指示を受けて対応してください。

- 矯正歯科を受診する前に虫歯を治療しておく必要がありますか?

痛みがあるなど、緊急性が高い場合は、虫歯を先に治療することをおすすめします。しかし、痛みがない場合は、まず矯正歯科で虫歯の治療方法や期間に関しても相談した後、歯科医師の指示に従って治療を始めても差し支えありません。当院では虫歯治療や歯周病治療も対応していますので、まずはご相談ください。

- 歯を抜かずに歯並びを整えることはできますか?

顎の大きさと歯のサイズが適切に合い、上顎と下顎のバランスが取れていて、歯を並べるスペースが充分にある場合は、抜歯なしで矯正治療を行なうことが可能です。特に小児の場合、顎の成長を利用できるため、ほとんどのケースでは抜歯せずに治療ができます。抜歯が必要かどうかは、精密検査をもとに判断させていただきますので、まずはご相談ください。

- 治療後に歯並びが元に戻ることはありますか?

矯正装置を外した直後は、歯が元の位置に戻ろうとすることがあります。そのため、歯が目標の位置まで移動した後は、歯並びが安定するまで後戻り防止用の保定装置を使用していただきます。保定装置を使用する期間は通常2~3年です。ただし、歯の状態によってはそれ以上かかることもあります。

治療における注意点等

矯正治療にともなう一般的なリスク・副作用

・矯正治療の一般的な治療費は60万~150万円、一般的な治療期間は2~3年、一般的な治療回数は24~36回となります。使用する装置、症状や治療の進行状況などにより変化しますので、参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・最初は矯正装置による不快感、痛みなどがあります。数日から1~2週間で慣れることが多いです。

・治療期間は症例により異なりますが、成人矯正や永久歯がすべて生えそろっている場合は、一般的に1年半~3年を要します。小児矯正においては、混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)に行なう第1期治療で1~2年、永久歯がすべて生えそろったあとに行なう第2期治療で1~2年半を要することがあります。

・歯の動き方には個人差があるため、治療期間が予想より長期化することがあります。

・装置や顎間ゴムの扱い方、定期的な通院など、矯正治療では患者さまのご協力がたいへん重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。

・治療中は、装置がついているため歯が磨きにくくなります。虫歯や歯周病のリスクが高まるので、丁寧な歯磨きや定期メンテナンスの受診が大切です。また、歯が動くことで見えなかった虫歯が見えるようになることもあります。

・歯を動かすことにより歯根が吸収され、短くなることがあります。また、歯肉が痩せて下がることがあります。

・ごくまれに、歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。

・ごくまれに、歯を動かすことで神経に障害を与え、神経が壊死することがあります。

・治療中に金属などのアレルギー症状が出ることがあります。

・治療中に、「顎関節で音が鳴る、顎が痛い、口をあけにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。

・問題が生じた場合、当初の治療計画を変更することがあります。

・歯の形状の修正や、噛み合わせの微調整を行なうことがあります。

・矯正装置を誤飲する可能性があります。

・装置を外すときに、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、補綴物(被せ物など)の一部が破損することがあります。

・装置を外したあと、保定装置を指示どおりに使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。

・装置を外したあと、現在の噛み合わせに合わせて補綴物(被せ物など)の作製や虫歯治療などをやり直す可能性があります。

・顎の成長発育により、歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。

・治療後に、親知らずの影響で歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。

・加齢や歯周病などにより、歯並びや噛み合わせが変化することがあります。

・矯正治療は、一度始めると元の状態に戻すことが難しくなります。

部分的な矯正治療にともなう一般的なリスク・副作用

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・前歯6本だけを治す方法なので、噛み合わせは改善できません。噛み合わせの改善を希望される方は、全顎の矯正治療が必要となります。

・症状によっては、でこぼこの前歯がきれいに並ぶスペースを確保するため、歯と歯の間を削る必要があります。しかし、エナメル質(歯の表面)を0.3~0.8mmほど削る程度なので、歯への支障はほとんどありません。

・前歯だけの治療となり動きが限られているので、症状によっては希望どおりに仕上がらないことがあります。

セラミックによる矯正治療にともなう一般的なリスク・副作用

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・生え方や大きさなどに問題のある歯を削り、上からセラミックの人工歯を被せて歯並びを改善する治療です。そのため、一般的な矯正治療のように歯自体を動かすことはありません。

・セラミックの人工歯を被せるため、健康な歯を削る必要があります。

・症状によっては神経の処置が必要になります。神経を取ると歯がもろくなってしまうので、将来的に破折するリスクが高まります。

・歯ぎしり・食いしばりなどの癖や噛み合わせによっては、人工歯が破損することがあります。その場合は再作製が必要になり、費用がかかります。

・歯や歯肉と人工歯との間にすき間ができ、汚れが溜まることで、虫歯や歯周病の発症リスクが高まります。

インプラント矯正治療にともなう一般的なリスク・副作用

・公的健康保険対象となる使用方法と、公的健康保険対象外の自費診療となる使用方法があり、自費診療となる場合は保険診療よりも高額になります。

・骨と化学的な結合をしないため、患者さまの骨の状態や口腔衛生状態によっては脱落することがあります。

・脱落した場合は再埋入を行なうことがあります。脱落部分の骨の穴が回復するまで数ヵ月の時間を要するため、別の部分に埋め込むことがあります。

・歯科矯正用アンカースクリューは骨に埋まっていますが、その頭部は歯肉の外にあるため、ケアを怠ると骨に感染することがあります。

・歯科矯正用アンカースクリューは歯根の間に埋入されることが多いため、埋入時に歯根を傷つけることがあります。

SureSmile® VProを用いた治療にともなう一般的なリスク・副作用

・歯列にはめ込んで歯と歯肉に高周波の振動を与え、歯の移動を促進する装置です。

・FDA(米国食品医薬品局)により医療機器として認証を受けています。

機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

薬機法において承認されていない医療機器「SureSmile® VPro」について

当院でご提供している「SureSmile® VPro」は、薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器となりますが、当院ではその有効性を認め、導入しています。

◦振動型フィッティング装置

毎日の装着を怠ったり、1日に決められた装着時間を守らないと、良好な治療結果を得られないことがあります。

◦未承認医療機器に該当

薬機法上の承認を得ていません(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のウェブサイトにて2025年3月24日最終確認)。

◦入手経路等

デンツプライシロナ株式会社より入手しています。

◦国内の承認医療機器等の有無

国内では、SureSmile® VProと同様の性能を有した承認医薬品は存在しない可能性があります(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2025年3月24日最終確認)。

◦諸外国における安全性等にかかわる情報

2019年にFDA(米国食品医薬品局)により医療機器として認証を受けていますが、情報が不足しているため、ここではSureSmile® VProの諸外国における安全性等にかかわる情報は明示できません。今後重大なリスク・副作用が報告される可能性があります。

◦医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の救済対象外

国内で承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器(生物由来等製品である場合に限る)・再生医療等製品による副作用やウイルス等による感染被害で、万が一健康被害があったとき、「医薬品副作用被害救済制度」「生物由来製品感染等被害救済制度」などの公的な救済制度が適用されますが、未承認医薬品・医療機器・再生医療等製品の使用は救済の対象にはなりません。また、承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器・再生医療等製品であっても、原則として決められた効能・効果、用法・用量および使用上の注意に従って使用されていない場合は、救済の対象にはなりません。

日本では、完成物薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。

※当該未承認医薬品・医療機器を用いた治療の広告に対する注意事項の情報の正確性について、本ウェブサイトの関係者は一切責任を負いません。

舌側矯正治療にともなう一般的なリスク・副作用

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・装置に慣れるまで発音しづらいなどの症状が出ることがあります。

・矯正装置を装着している期間は、適切に歯磨きができていないと、虫歯や歯周病にかかりやすくなります。歯磨き指導をしますので、毎日きちんと歯を磨き、口腔内を清潔に保つようご協力をお願いします。

・歯磨き、エラスティック(顎間ゴム)の使用、装置の取り扱い、通院などを適切に行なっていただけない場合、治療の期間や結果が予定どおりにならないことがあります。

・成長期の患者さまの治療では、顎骨の成長を予測し、現段階において適切な治療を行ないますが、まれに予期できない顎の成長や変化によって治療法や治療期間が大きく変わることがあります。また、顎の変形が著しい場合には、矯正治療に外科的処置を併用することがあります。

・歯を移動させることにより、まれに歯根の先端がすり減って短くなる「歯根吸収」を起こすことがあります。しかし、適切な矯正力で歯を移動させることでセメント質(歯根表面を覆っている組織)が修復されるため、歯根吸収のリスクを軽減できます。

・歯の周囲の組織は、治療前の状態に戻ろうと「後戻り」する性質があるため、治療後も数ヵ月から1年に1回ほどの頻度で通院いただいて歯の状態を管理し、後戻りを防ぐ必要があります。

マウスピース型矯正装置治療にともなう一般的なリスク・副作用

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・正しい装着方法で1日20時間以上使用しないと、目標とする治療結果を得られないことがあるため、きちんとした自己管理が必要になります。

・ご自身で取り外せるため、紛失することがあります。

・症状によっては、マウスピース型矯正装置で治療できないことがあります。

・お口の中の状態によっては、治療計画どおりの結果が得られないことがあります。

・装着したまま糖分の入った飲料をとると、虫歯を発症しやすくなります。

・治療によって、まれに歯根吸収や歯肉退縮が起こることがあります。

・食いしばりの癖が強い方の場合、奥歯が噛まなくなることがあります。

・治療途中で、ワイヤーを使う治療への変更が必要になることがあります。

・お口の状態によっては、マウスピース型矯正装置に加え、補助矯正装置が必要になることがあります。

・治療完了後は後戻りを防ぐため、保定装置の装着が必要になります。

・薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器です。日本では完成物薬機法対象外の装置であり、医薬品副作用被害救済措置の対象外となることがあります。

薬機法において承認されていない医療機器「マウスピース型矯正装置」について

当院でご提供している「マウスピース型矯正装置」は、薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器となりますが、当院ではその有効性を認め、導入しています。

◦未承認医療機器に該当

薬機法上の承認を得ていません(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2025年3月24日最終確認)。

◦入手経路等

有限会社万豊Lab(国際矯正歯科研究所)、株式会社アソインターナショナル、アライン・テクノロジー社(日本法人:インビザライン・ジャパン合同会社)デンツプライシロナ株式会社より入手しています。

◦国内の承認医療機器等の有無

国内では、マウスピース型矯正装置と同様の性能を有した承認医療機器は存在しない可能性があります(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2025年3月24日最終確認)。

◦諸外国における安全性等にかかわる情報

マウスピース型矯正装置のなかには、FDA(米国食品医薬品局)により医療機器として認証を受けているものもありますが、情報が不足しているため、ここでは諸外国における安全性等にかかわる情報は明示できません。今後重大なリスク・副作用が報告される可能性があります。

◦医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の救済対象外

国内で承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器(生物由来等製品である場合に限る)・再生医療等製品による副作用やウイルス等による感染被害で、万が一健康被害があったとき、「医薬品副作用被害救済制度」「生物由来製品感染等被害救済制度」などの公的な救済制度が適用されますが、未承認医薬品・医療機器・再生医療等製品の使用は救済の対象にはなりません。また、承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器・再生医療等製品であっても、原則として決められた効能・効果、用法・用量および使用上の注意に従って使用されていない場合は、救済の対象にはなりません。

日本では、完成物薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。

※当該未承認医薬品・医療機器を用いた治療の広告に対する注意事項の情報の正確性について、本ウェブサイトの関係者は一切責任を負いません。

MFT(口腔筋機能療法)にともなう一般的なリスク・副作用

・お口周りの筋肉を正常に機能させるためのトレーニングです。

・機能的・審美的に仕上げるための治療なので、自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・お子さまが治療に協力的でない場合、良好な治療結果を得られないことがあります。

・MFT(口腔筋機能療法)だけで、お口周りの問題をすべて解決できるわけではありません。

・MFT(口腔筋機能療法)を行なったからといって、将来矯正治療をせずに済むとは限りません。

外科矯正治療にともなう一般的なリスク・副作用

・公的健康保険対象となるのは、自立支援医療(育成医療・更生医療)指定医療機関または顎口腔機能診断施設の指定を受けた医療機関のみとなります。指定を受けていない医療機関での外科矯正治療は、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・手術は全身麻酔のもとで行ないます。

・2~3週間程度の入院が必要となり、入院前には検査のために通院していただきます。

・手術後は部分的な麻痺やしびれが出たり、まれに鼻の変形が見られることがあります。

・骨を固定するために頬側からビスを入れてプレートを留める場合、数ミリの切開が必要となることがあります。ただし、ほとんどわからない程度の小さな傷です。

・手術後しばらくは口があまり開かないので、食生活に不都合を感じることがあります。

・手術後半年から1年くらいで、プレート除去手術のため再度1週間程度の入院が必要となることがあります。

3D口腔内スキャナーを用いた治療にともなう一般的なリスク・副作用

・光学的に口腔内の印象を採得し、ディスプレイに表示して診療や患者さまへのご説明に使用したり、採得した3Dデータに基づき、補綴物などの設計・製造に使用します。

・3D口腔内スキャナーを使用して行なうマウスピース型矯正装置を用いた治療は、機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・印象剤を使用した従来の印象採得に比べ、印象採得時の不快感は大幅に軽減されますが、お口の中にスキャナーが入るため、ごくまれに多少の不快感を覚えることがあります。

オフィスホワイトニングにともなう一般的なリスク・副作用

・審美性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・薬剤のおもな成分、過酸化水素には歯の表面の保護膜を溶かす作用があります。保護膜が元に戻るまでの24~48時間程度は、歯の表面が荒れやすくなります。

・薬剤が歯の神経に刺激を与えるため、知覚過敏・疼痛・冷水通などの症状が生じることがあります。

・即効性がありますが、1回の施術ではご希望の白さに仕上がらないことがあります。その場合は複数回通院いただく必要があります。

・歯の厚さや薬剤の効果が現れにくい部分があることなどにより、白さにムラがでることがあります。歯の形状には個人差があるため、実際に施術をしないと結果はわかりかねます。

・施術後は徐々に後戻りするので、1回の施術で白さが持続する期間は、一般的に3~6ヵ月程度です。

・施術後は、白さを維持するためのメンテナンスが必要になります。

薬機法において承認されていないホワイトニング剤「ポリリン酸ワイトニング」について

当院でご提供している「ポリリン酸ワイトニング」は、薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていないホワイトニング剤となりますが、当院ではその有効性を認め、導入しています。

◦未承認医療機器に該当

薬機法上の承認を得ていません(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のウェブサイトにて2025年3月24日最終確認)。

◦入手経路等

国内販売代理店を介して入手しています。

個人輸入については、厚生労働省ウェブサイトに掲載された「個人輸入において注意すべき医薬品等について」、「個人輸入やインターネット購入による健康被害」(※)をご覧ください。

※厚生労働省の委託を受け、指定薬物または偽造医薬品、またはその他不正な医薬品に関する情報収集やリスク情報の啓発活動を行なっている「一般社団法人 偽造医薬品等情報センター」が運営しているウェブサイトです。

◦国内の承認医療機器等の有無

国内では、ポリリン酸ホワイトニングと同様の性能を有した承認医薬品は存在しない可能性があります(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2025年3月24日最終確認)。

◦諸外国における安全性等にかかわる情報

情報が不足しているため、ここではポリリン酸ホワイトニングの諸外国における安全性等にかかわる情報は明示できません。今後重大なリスク・副作用が報告される可能性があります。

◦医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の救済対象外

国内で承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器(生物由来等製品である場合に限る)・再生医療等製品による副作用やウイルス等による感染被害で、万が一健康被害があったとき、「医薬品副作用被害救済制度」「生物由来製品感染等被害救済制度」などの公的な救済制度が適用されますが、未承認医薬品・医療機器・再生医療等製品の使用は救済の対象にはなりません。また、承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器・再生医療等製品であっても、原則として決められた効能・効果、用法・用量および使用上の注意に従って使用されていない場合は、救済の対象にはなりません。

日本では、完成物薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。

※当該未承認医薬品・医療機器を用いた治療の広告に対する注意事項の情報の正確性について、本ウェブサイトの関係者は一切責任を負いません。

コルチコトミーにともなう一般的なリスク・副作用

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・コルチコトミーで歯の移動促進効果が得られる期間には限りがあり、歯槽骨が修復されるまでとなります。矯正治療が終わるまで移動促進効果が継続するわけではありません。

・マウスピース型矯正装置との併用はできないことがあります。

・外科手術を行なうため、術後すぐは痛みや腫れが出る場合があります。時間の経過とともに治まります。

・骨の切除・切削時に歯根を損傷することがあります。

・歯肉退縮や歯根露出が起こることがあります。

外科矯正治療にともなう一般的なリスク・副作用

・公的健康保険対象となるのは、自立支援医療(育成医療・更生医療)指定医療機関または顎口腔機能診断施設の指定を受けた医療機関のみとなります。指定を受けていない医療機関での外科矯正治療は、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・手術は全身麻酔のもとで行ないます。

・2~3週間程度の入院が必要となり、入院前には検査のために通院していただきます。

・手術後は部分的な麻痺やしびれが出たり、まれに鼻の変形が見られることがあります。

・骨を固定するために頬側からビスを入れてプレートを留める場合、数ミリの切開が必要となることがあります。ただし、ほとんどわからない程度の小さな傷です。

・手術後しばらくは口があまり開かないので、食生活に不都合を感じることがあります。

・手術後半年から1年くらいで、プレート除去手術のため再度1週間程度の入院が必要となることがあります。