小児矯正

Child

「これって普通?」と

気になったら、

気軽にご相談ください

お子さまの歯並びや噛み合わせについて、「これって普通?」と感じたことはありませんか?小児矯正は、口の状態によっては早めに治療を開始したほうが良い場合もあるため、気になることがあれば一度ご相談されることをおすすめします。また、以下に小児矯正のメリットをご紹介しますので、ぜひ参考になさってみてください。

- Merit 01

顎の成長を利用できる

子どもの成長期(特に小学生~中学生ごろ)は、まだ顎や骨が柔軟なため、矯正治療によって顎を正しい位置に導きやすく、将来的な大掛かりな外科手術が必要となるリスクを減らせます。また、拡大床などの顎の幅を拡げる矯正装置を使用することで、抜歯せずに歯並びを整えやすくなります。

- Merit 02

不正咬合を早期改善できる

噛み合わせが逆になる「受け口(反対咬合)」や、前歯が噛み合わない「開咬」などの不正咬合による発音や食事の問題を早期に改善でき、お子さまの生活の質を高められます。また、先天的な歯の問題にも早く気づきやすく、将来に向けて適切な治療を受けられます。

- Merit 03

口周りの悪い癖を改善しやすい

指しゃぶりや舌を前に出す癖、口呼吸などの癖は、不正咬合の原因になります。矯正治療とともに口腔筋機能療法(MFT)を行なうことで、正しい舌や口の使い方を身につけられ、口に関する悪い癖を改善しやすくなります。治療後の後戻りを防ぐためにも、悪い癖の改善は重要です。

- Merit 04

治療期間の短縮が図れる

顎の成長を利用することで、スムーズに歯を移動できるため、治療期間が短くなる傾向にあります。また、乳歯と永久歯が混在している時期に顎の成長促進やスペースの確保などを行なうと、永久歯が生えそろってからの本格的な矯正治療の負担を軽減するとともに治療期間の短縮が可能です。

- Merit 05

矯正装置に抵抗を感じにくい

子どもの時期は周りに矯正治療を受けている子が多いため、矯正装置をつけることに抵抗を感じにくいようです。学校の友達で治療を受けている子がいると、「自分だけじゃない」という安心を感じながら治療を続けられます。

- Merit 06

予防効果も期待できる

歯並びが整うことで、歯磨きがしやすくなり、虫歯や歯周病のリスクを減らすことができます。また、早期に正しい噛み合わせを実現することで、将来的な顎関節症や頭痛・肩こりの予防にもつながります。

噛み合わせが悪くなると…

- 歯がデコボコして磨きにくく、虫歯になりやすい。

- 軟らかいものを選びがちになり、咀嚼力が低下する。

- よく噛めないため、顎の成長が不十分になる。

- 歯の間に食べかすが溜まり、歯周病のリスクが高まる。

- 顎関節に負担がかかり、顎関節症を引き起こす。

- 食べ物を充分に砕けず、胃腸に負担がかかる。

- 舌や唇の動きが制限され、発音が不明瞭になる。

- 咀嚼筋のバランスが崩れ、姿勢が悪くなる。

- 噛み合わせが不安定で、集中力が低下する。

- 口元を気にして、自信がもてず消極的になる。

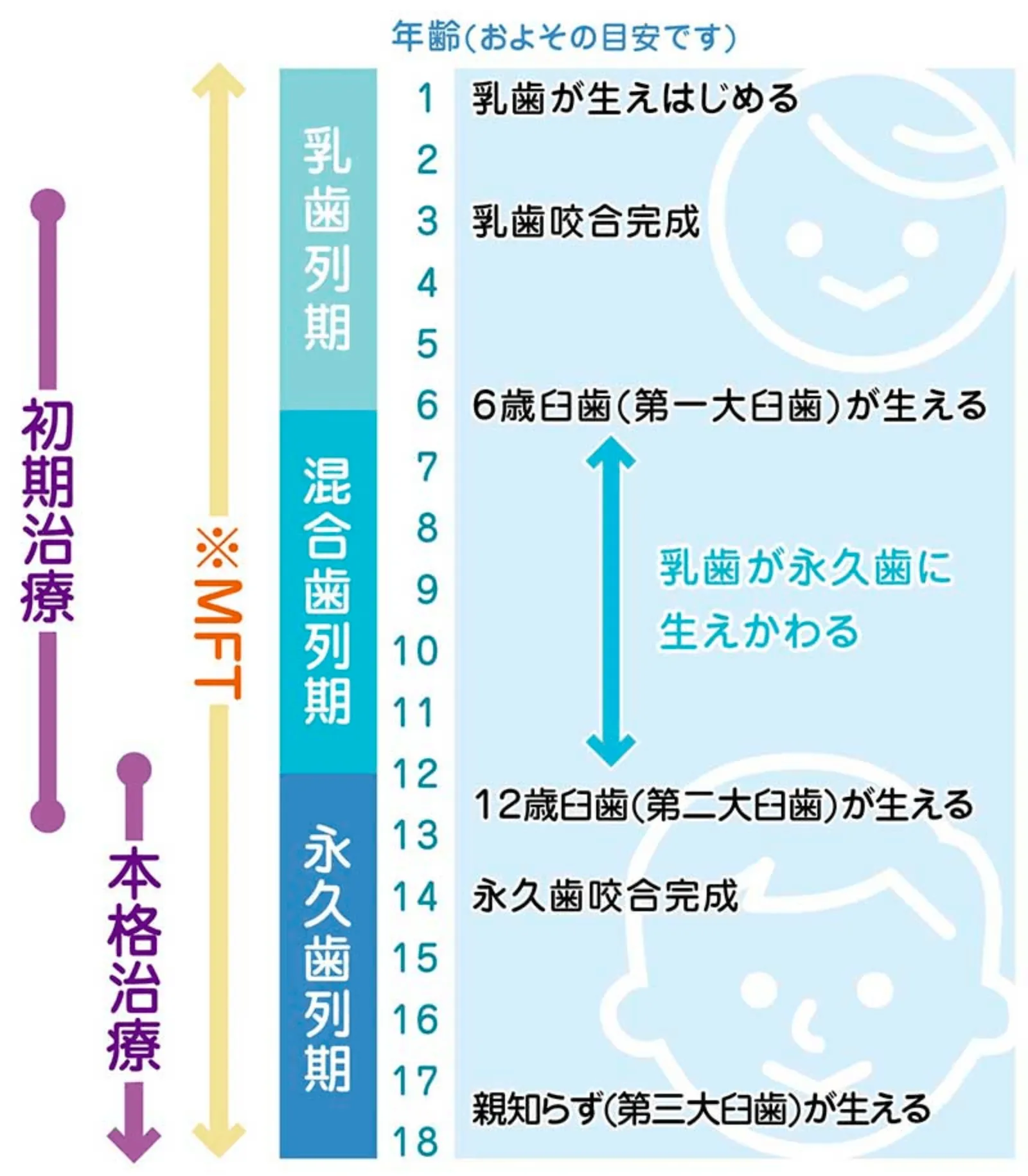

治療を始めるタイミング

「子どもの歯並び、いつから治療を始めるべき?」と悩んでいませんか?小児矯正を始めるベストなタイミングは、永久歯が生え始める6歳頃が目安です。この時期から治療を始めると、将来的にワイヤーを使う本格的な矯正(ブラケット治療)が必要なくなったり、治療期間を大幅に短縮できたりします。これは、子どもの顎の成長を利用して歯が並ぶスペースを確保する「短期集中治療」とも言えるでしょう。また、歯並びが悪いと見た目が気になるだけでなく、うまく噛めないといった機能的な問題も生じます。だからこそ、早い段階で矯正を始めることで、これらの問題を改善し、健康な成長をサポートすることが大切です。さらに、先天的な歯や顎の異常を早期に発見しやすくなるため、もし異常が見つかっても、負担の大きい外科手術などを回避できる可能性が高まります。

噛み合わせの発育に

合わせ、

小児矯正は

2段階で行ないます

小児矯正は、発育段階に合わせて1期治療と2期治療の2段階で進めていきます。基本的に1期治療で歯列の土台となる顎の状態を整えた後、2期治療に移行して矯正装置で本格的に歯並びを整えます。なお、ケースによっては1期治療だけで治療が完了する場合があります。また、治療開始時にほとんど永久歯が生えそろっているケースなどは、2期治療から治療を開始する場合もあります。

- 1期治療(初期治療)

- 不正咬合の多くは、歯がきちんと並ぶための顎のスペースが足りないことが原因で起こります。歯並びや噛み合わせを整えるためには、まず顎の状態を改善することが必要です。そこで、1期治療では主に顎の上下のバランスや幅を調整し、永久歯が適切に生えるためのスペースを確保します。矯正装置には、顎を骨格的に拡げるものや、顎の成長を促進するものなど、さまざまな種類があり、お子さまの口の状態に適したものを選択します。

- 2期治療(本格治療)

- 2期治療は、1期治療で顎の成長を促した後、歯並びや噛み合わせをさらに細かく整えるための治療です。この段階では、歯並びのデコボコや歯の向きを改善するために、ワイヤーやブラケットを用いた矯正装置で歯を動かします。

当院では、患者様のライフスタイルやご希望に合わせて、様々な装置をご提案しています。従来の表側に装着する装置に加え、歯の裏側に装置をつける「舌側矯正(裏側矯正)」や、ご自身で取り外し可能な「マウスピース型矯正装置」もお選びいただけます。見た目を気にせず矯正治療を進めていただけるよう、目立ちにくい装置の選択肢を幅広くご用意しております。

先天的な歯や顎の症状

先天的な歯や顎の異常や疾患には、顎変形症や埋伏歯、過剰歯、先天性欠如などがあります。これらの異常や疾患に対し、子どもの時期から適切な処置や矯正治療で歯と顎の発育を正しい方向に導くことができると、将来の大掛かりな治療や外科手術を回避しやすくなります。歯や顎のことで気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

重度な顎の歪み・変形

上下の顎の大きさに差があると、上下の歯が適切に噛み合わなかったり、顎に左右のズレが生じたりします。このような状態を顎変形症といい、顎の歪みや変形などの見た目の問題だけでなく、発音や食事に支障をきたす場合もあります。

顎変形症は、顎矯正とよばれる矯正治療を行なうことで改善が期待できます。子どもの顎矯正は、矯正装置を使って骨格を拡げることができ、手術を必要としないため、成人の顎矯正と比べて負担が少なくてすみます。上顎の成長は12歳前後で終了するため、歯並びや顎のズレが気になる場合は、12歳までに治療を始めると良いでしょう。お子さまが顎変形症の症状に該当するようであれば、お早めに相談されることをおすすめします。

重度の出っ歯・受け口・開咬などで外科手術を併用した矯正治療が必要と診断された場合は、保険適用が可能です。口元だけでなく、顎の突出やゆがみを治したいというご希望の方や、矯正治療単独では治療が難しい方に適用されます。この場合、矯正歯科治療と手術ともに保険適用になります。

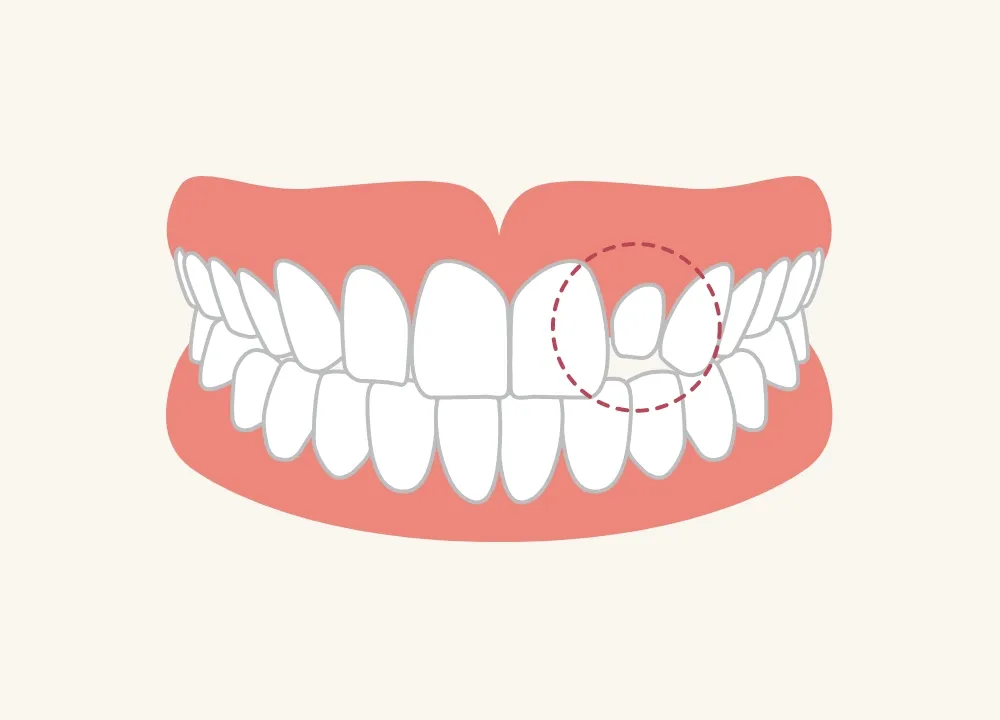

永久歯が生えてこない(埋伏歯)

何らかの原因で永久歯が正常に生えることができず、歯肉に埋もれたままになる歯のことを埋伏歯といいます。この歯を放置すると、隣の歯根を吸収してしまうことがあるため、早めの治療が必要です。埋伏歯を早期に発見できると、抜歯せずに矯正治療で正常な位置に戻せる可能性が高くなります。これは、小児矯正では、顎の成長を促進して歯が正しく並ぶスペースを作ることができるからです。そのため、乳歯が永久歯に生え変わり始めるころに一度受診し、埋伏歯の有無を確認することが大切です。

埋伏歯がある場合は、矯正装置を使って歯列を拡げ、必要に応じて開窓術や牽引を行なって埋もれた歯を正しい位置に引き上げます。すでに永久歯が生えそろっていても、適切な治療を受けることで抜歯せずに改善できる場合もあるので、気になることがあれば早めにご相談ください。

3歯以上埋伏歯がある場合は、矯正治療が保険適用になります。

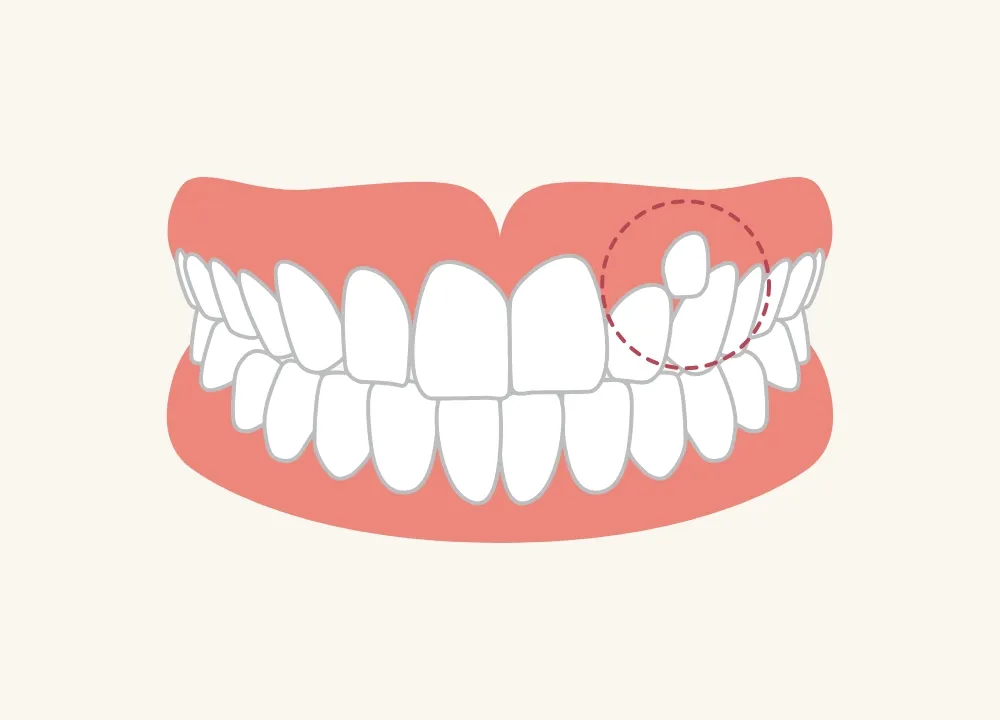

永久歯の数が足りない

(先天性欠如)

先天的に永久歯が不足している状態を先天性欠如といいます。先天性欠如があると、すきっ歯になったり、乳歯が抜けずにそのまま残ったりすることがあります。すきっ歯の場合は、矯正治療ですき間を閉じることで、将来的にブリッジやインプラント、入れ歯が必要になる事態を回避できる可能性があります。歯科検診で指摘されるまで気づかれないことが多く、放置すると高確率で歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼします。調査によると、先天性欠如歯は10人に1人の割合で見られ、近年増加傾向にあります。

6本以上永久歯が無い方は、矯正歯科治療が保険適用になります。

歯が多い(過剰歯)

通常、永久歯は親知らずを含めて32本ありますが、過剰歯とはその数を超えて余分に歯が生えている状態を指します。過剰歯が歯肉の中に埋まっていて、向きが悪くほかの歯に害を及ぼしている場合には抜歯が必要です。しかし、問題がなければそのまま経過を見守ることもあります。

口腔筋機能療法(MFT)

口腔筋機能療法(MFT)は、舌や唇、頬などの口周りの筋肉の正しい使い方を訓練することによって、不正咬合の原因となる口周りの悪癖の改善を目指す治療法です。特に、舌の使い方や口呼吸の改善に効果的で、矯正治療と併用することで治療効果を高めることが可能です。また、MFTで口周りの癖が改善されると、矯正治療後の後戻りを防ぎやすくなります。

トレーニング例

・舌の運動(舌を上顎につける、舌を前後に動かす

など)

・唇を閉じる練習(唇の筋力を強化する)

・飲み込みの練習(正しい飲み込み方を身につける)

お子さんにこのような

症状はありませんか?

- 口呼吸(口が常に開いている)

- 舌の位置が正しくない(舌が前歯を押す癖があるなど)

- 発音や言葉の発達の問題

- 歯並びや噛み合わせの問題(特に矯正治療中)

- いびきや睡眠時無呼吸症候群

さまざまな装置

小児矯正には、歯並びや顎の状態に合わせたさまざまな矯正装置があります。顎の成長を促進する装置や抑制する装置、口周りの筋肉のバランスを整える装置など、歯列の土台作りに役立つ装置が多いです。適切な装置を選ぶことで、効果的な治療が可能になります。

拡大装置(床矯正)

歯列の幅を拡げるために使用する矯正装置です。ワイヤーとプラスチック製のプレートで構成されており、プレート中央にあるネジを回すことで歯列に負荷をかけ、歯列の幅を頬側に向かって拡げていきます。特にスペースが不足して歯列が乱れているケースに有効です。

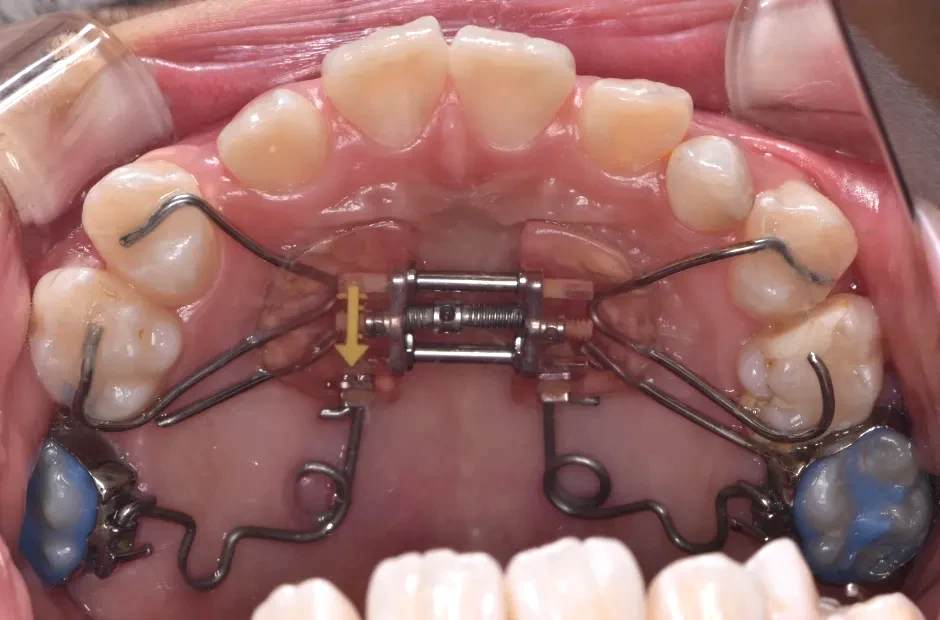

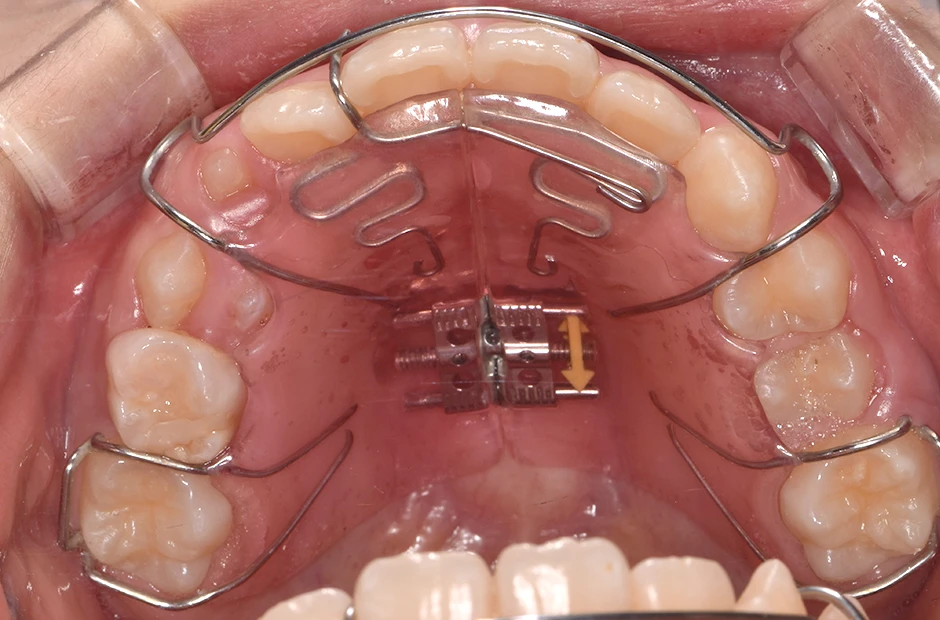

急速拡大装置

上顎の幅を短期間で拡げる矯正装置です。金属のバンドとワイヤー、ネジで構成されており、上顎の天井部分に装着します。装置中央にあるネジを回すことで顎骨に負荷をかけ、上顎の骨全体を短期間で拡げていきます。歯を並べるためにより多くのスペースが必要な場合に使用します。

歯列矯正用ヘッドギア

奥歯の噛み合わせがずれている場合や、骨格的な上顎前突の場合に使用する矯正装置です。頭もしくは首で固定し、上顎の骨や歯列に力を加えることで、奥歯を後方に移動させたり、上顎の前方への成長を抑制したりします。

歯列矯正用チンキャップ

下顎の成長を抑制する矯正装置です。頭に固定するヘッドキャップにゴムバンドがついており、その弾力で下顎に装着した顎当てを引っ張り、後方へ移動させます。主に受け口の治療で使用します。

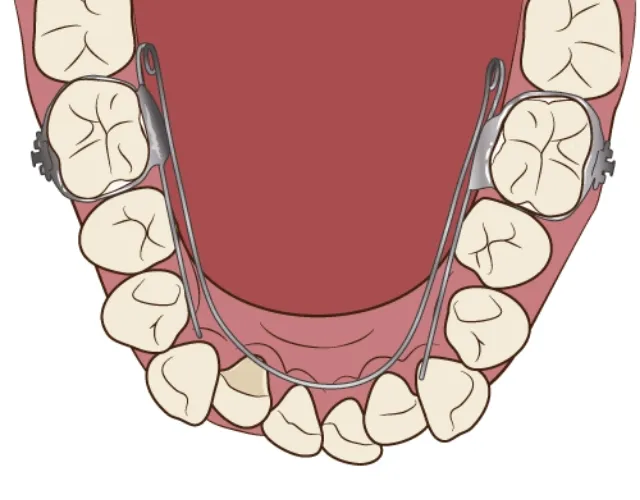

歯列矯正用ワイヤー

主に前歯数本の噛み合わせが逆になっているケースの改善で使用する装置です。左右の奥歯にバンドを固定し、それを支えとして歯列の内側に沿うようにワイヤーを通すことで、ワイヤーの弾力で特定の歯の傾斜を改善します。

歯列矯正用咬合誘導装置

出っ歯や受け口の改善のために顎の適切な成長を促す装置です。装着することで舌や口周りの筋肉のバランスを整え、顎の成長を促します。マウスピースのような形状で取り外しが可能なため、装着時間をきちんと守ることが大切です。

機能矯正マウスピース装置「プレオルソ」

「プレオルソ」とは、お子さまの歯並びを整えるためのマウスピース型矯正装置です。やわらかく弾力のあるシリコン素材でできているため、お子さまのお口にやさしくフィットし、歯を直接動かすのではなく、顎の成長を正しい方向に導くことで、将来の永久歯がきれいに並ぶスペースを確保します。

この装置は、お口の周りの筋肉のバランスを整えたり、舌の癖を改善したりする効果もあります。ご自宅で就寝中と日中の1時間だけ装着するだけで効果が期待でき、学校生活に影響を与えません。

治療の流れ

- Step 01

初診・カウンセリング

問診や視診、触診を通じて、お子さまの歯並びや噛み合わせの状態をチェックします。その後、治療を開始すべきタイミングや想定される治療方法、概算の費用や治療期間について詳しくご説明します。

- Step 02

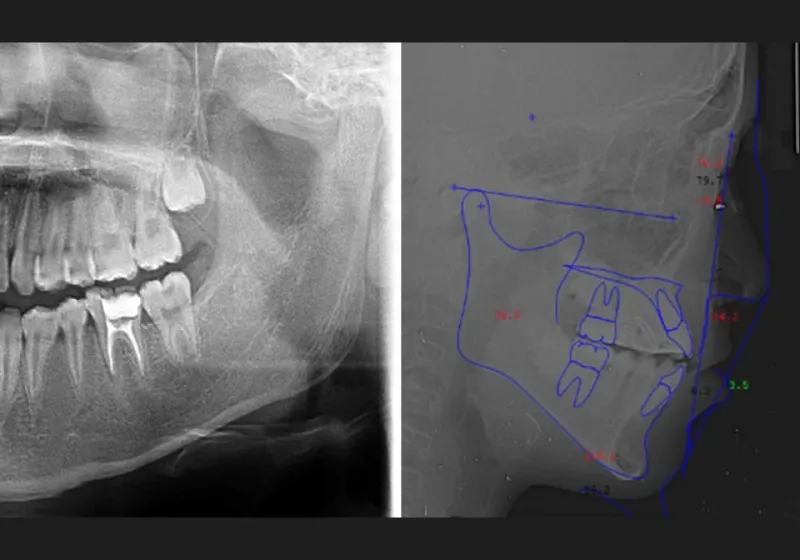

精密検査

口腔内写真やレントゲンの撮影、歯型取りなど、口や顎の状態を詳しく把握するための精密検査を行ないます。さらに、骨の成長状況や身長・体重の増加傾向、永久歯の生えかわりについても確認します。

- Step 03

診断と治療計画の説明、決定

精密検査の情報をもとに、担当の歯科医師が診断し、お子さまの口の状況に適した治療計画を作成します。その後、立案した治療計画の内容や具体的な費用について詳しくご説明します。

- Step 04

【1期治療】

初期治療(3歳~12歳)治療計画にご納得いただいたら、治療開始です。まずは永久歯が生えそろう前に、顎を骨格的に拡げる装置などを使用して歯列の土台となる顎の状態を整えます。また、舌の癖などを改善する装置を使用し、不正咬合の原因となる癖を取り除きます。

- Step 05

保定

顎骨の状態が目標とする状態になり、ある程度歯列が整ったら、矯正装置を取り外して後戻りを防ぐための保定装置を歯に装着します。保定期間中も3~6ヵ月に1回の頻度で来院していただき、顎の成長や歯の生えかわり、噛み合わせの状態を随時観察します。

- Step 06

再検査・再診断

12歳臼歯とよばれる第二大臼歯が上下生えそろったころに、再び歯並びや噛み合わせの状態を詳しく検査します。このときに追加で2期治療が必要か、必要な場合は抜歯せずに治療ができるかという点を診断します。

- Step 07

【2期治療】

本格治療(12歳~)さらに治療が必要と診断した場合は、2期治療へ移行します。2期治療では、成人矯正で使用するのと同じワイヤーとブラケットによる矯正装置を使って歯を移動し。歯並びと噛み合わせを整えていきます。

- Step 08

保定

目標とする位置まで歯が移動し、歯並びや噛み合わせが整ったら矯正装置を取り外します。その後は、後戻りを防止するために保定装置を1~3年ほど装着していただきます。なお、経過観察のために、3~6ヵ月に1度の頻度で通院が必要です。

- Step 09

治療後の観察

保定期間が終わったら保定装置を取り外し、治療は完了です。治療後も年に1、2回は検診を受けましょう。

治療症例

ブラケット矯正

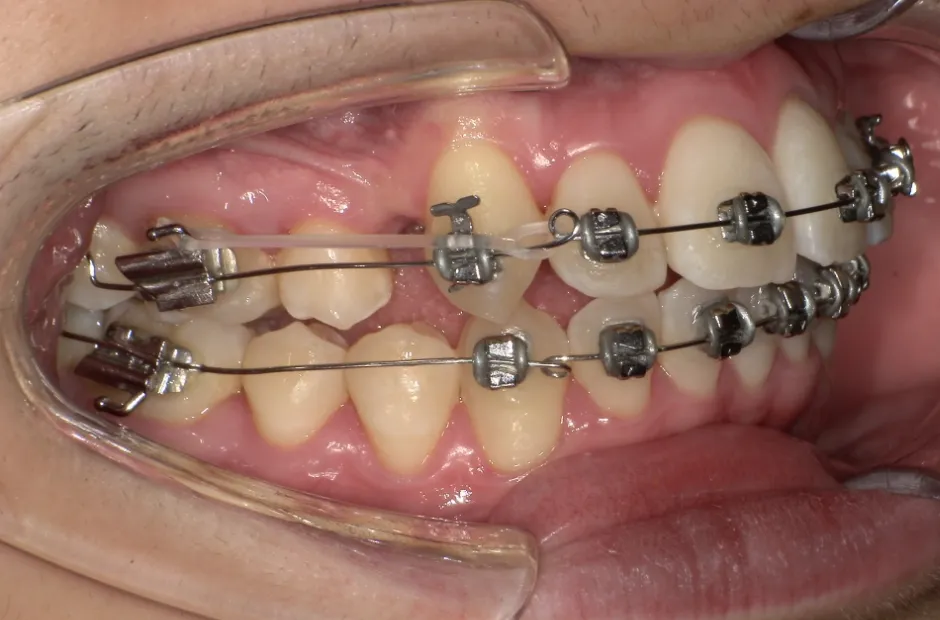

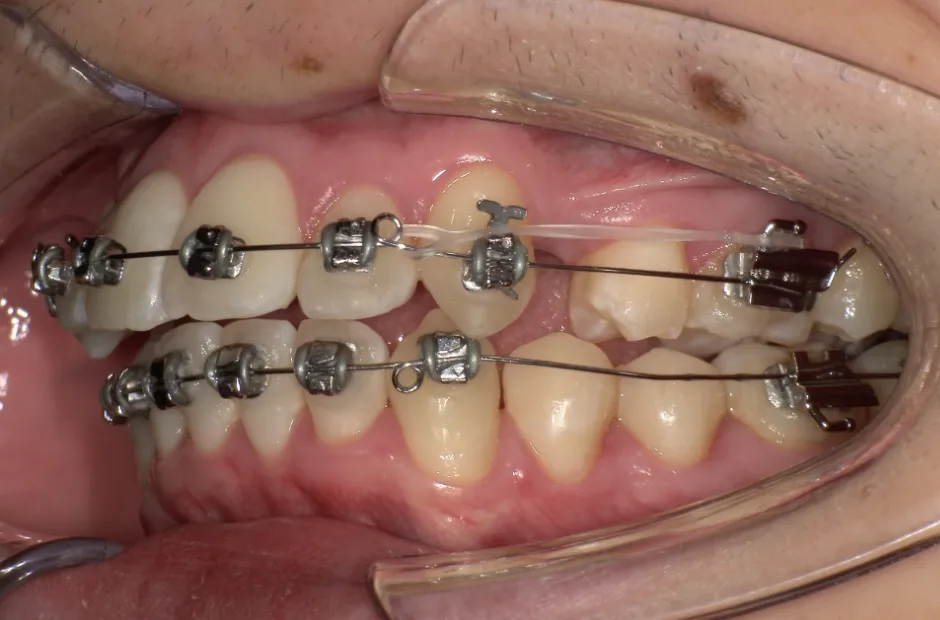

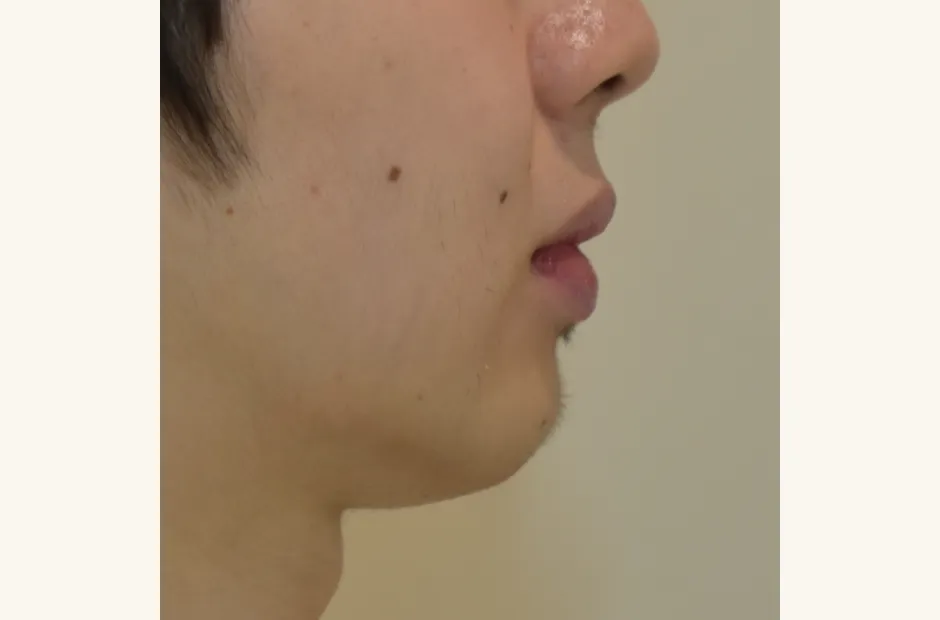

前歯部反対咬合

| 診断名・主訴 | 前歯部反対咬合 |

|---|---|

| 年齢・性別 | 14歳・男性 |

| 治療期間・回数 | 1年2か月 |

| 治療に用いた主な装置 | ブラケット矯正 |

| 抜歯部位 | なし |

| 治療費 | 60万円(税抜) |

| リスク・副作用 | 装置による違和感・疼痛・歯肉退縮・歯根吸収・虫歯のリスクなど |

治療前

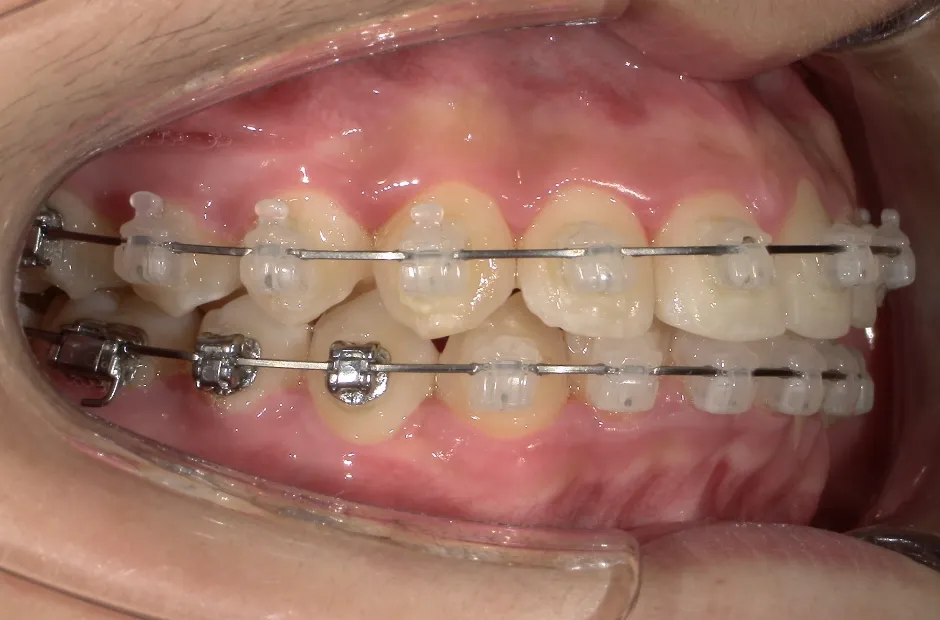

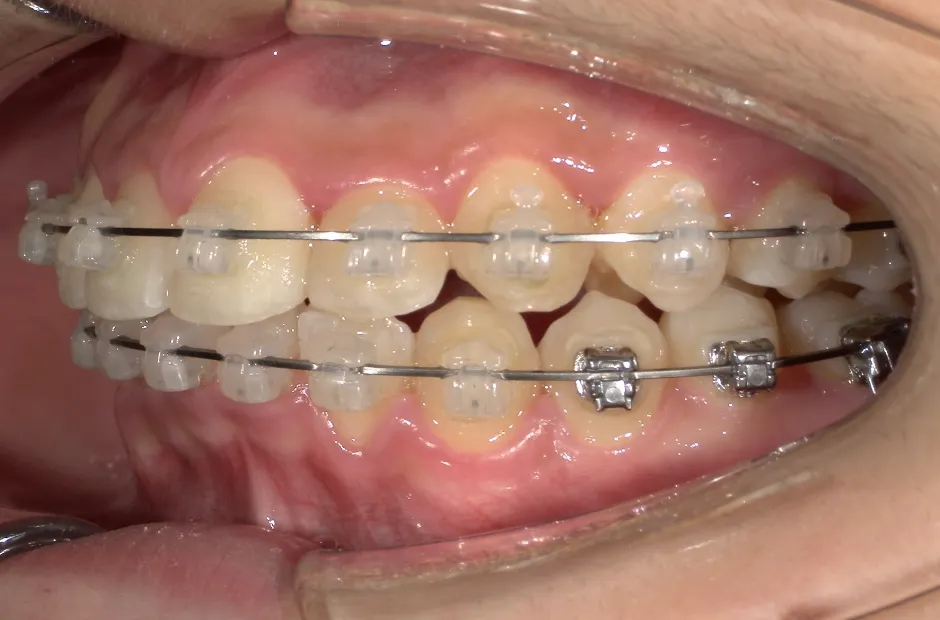

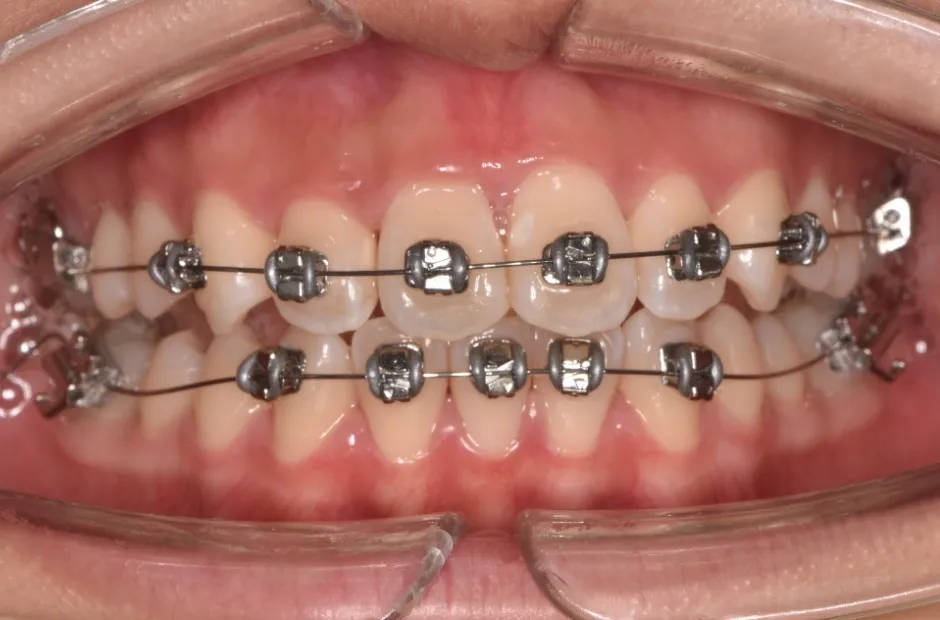

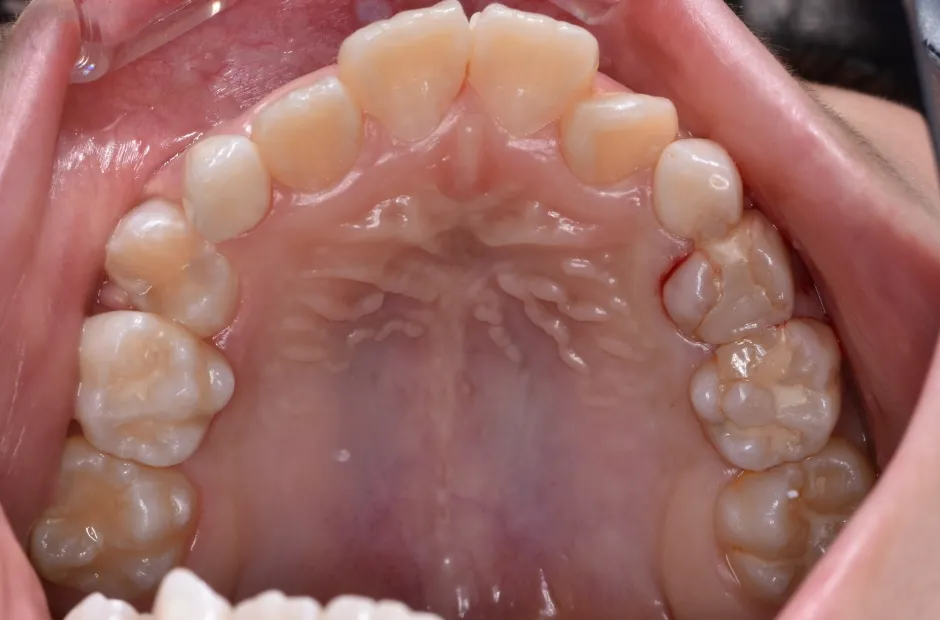

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療後

出っ歯

| 診断名・主訴 | 出っ歯 |

|---|---|

| 年齢・性別 | 16歳・男性 |

| 治療期間・回数 | 1年4か月 |

| 治療に用いた主な装置 | ブラケット |

| 抜歯部位 | 上顎4,4 |

| 治療費 | 60万円(税抜) |

| リスク・副作用 | 装置による違和感・疼痛・歯肉退縮・歯根吸収・虫歯のリスクなど |

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療後

先天欠如

| 診断名・主訴 | 先天欠如 |

|---|---|

| 年齢・性別 | 14歳・女性 |

| 治療期間・回数 | 2年 |

| 治療に用いた主な装置 | ブラケット矯正 |

| 抜歯部位 | なし |

| 治療費 | 60万円(税抜) |

| リスク・副作用 | 装置による違和感・疼痛・歯肉退縮・歯根吸収・虫歯のリスクなど |

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

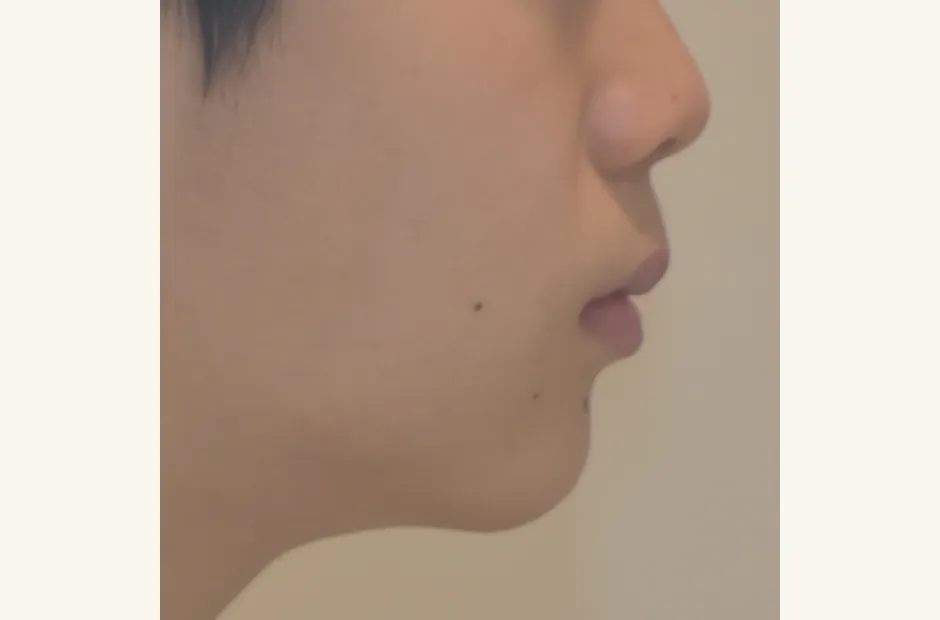

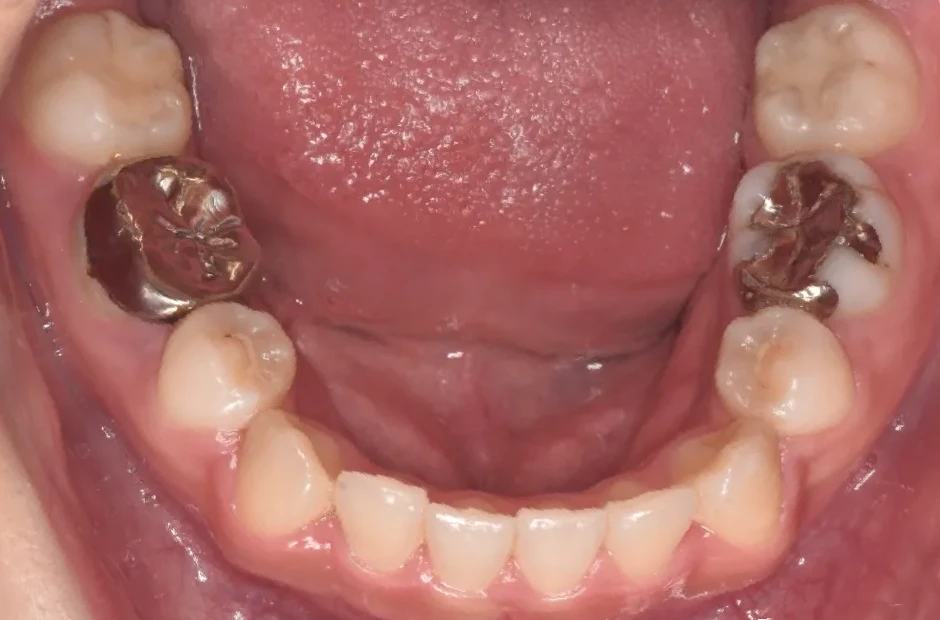

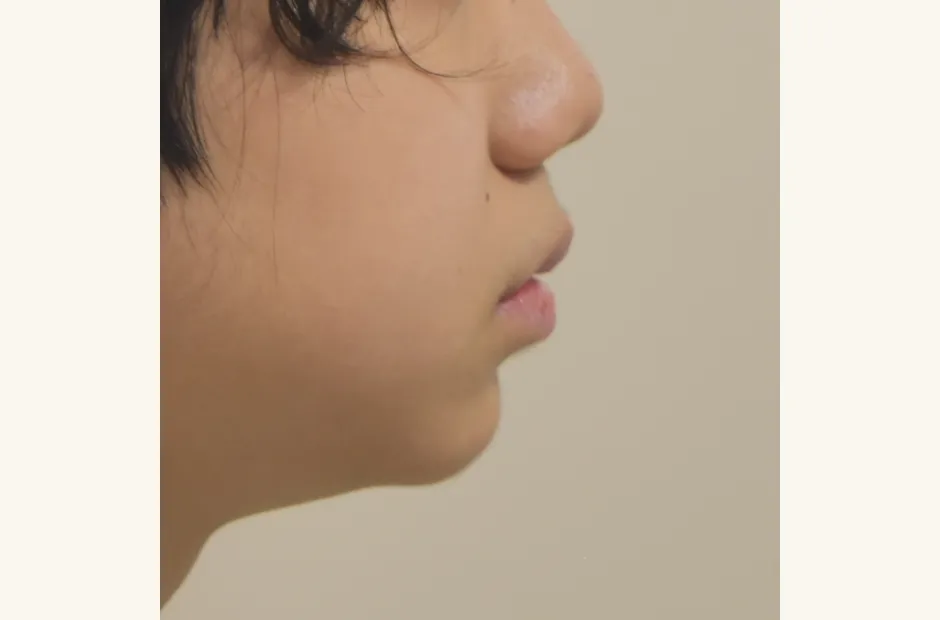

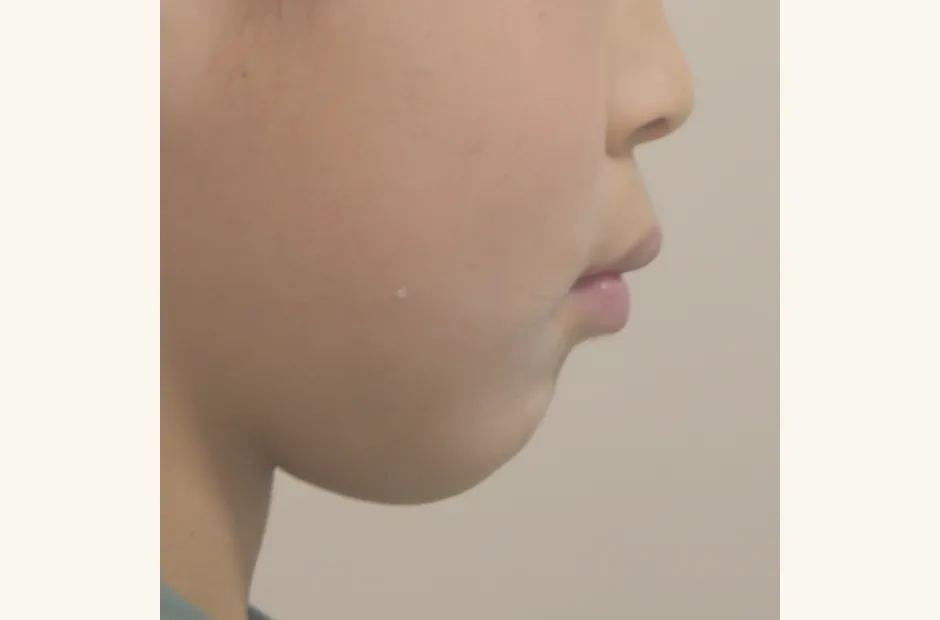

顎が小さい、口元が出ている

| 診断名・主訴 | 顎が小さい、口元が出ている |

|---|---|

| 年齢・性別 | 8歳・女性 |

| 治療期間・回数 | 4年 小児2年+ブラケット2年 |

| 治療に用いた主な装置 | ブラケット+ペンデュラム |

| 抜歯部位 | なし |

| 治療費 | 60万円(税抜) |

| リスク・副作用 | 装置による違和感・疼痛・歯肉退縮・歯根吸収・虫歯のリスクなど |

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療後

治療前

治療後

前歯部反対咬合とすきっ歯

| 診断名・主訴 | 前歯部反対咬合とすきっ歯 |

|---|---|

| 年齢・性別 | 7歳・女性 |

| 治療期間・回数 | 1年半、月一回 |

| 治療に用いた主な装置 | 床拡大装置+ブラケット(前歯部) |

| 抜歯部位 | なし |

| 治療費 | 30万円(税抜) |

| リスク・副作用 | 装置による違和感・疼痛・歯肉退縮・歯根吸収・虫歯のリスクなど |

治療前

治療後

治療前

治療後

治療前

治療後

治療前

治療後

治療前

治療後

リンガルアーチ

反対咬合

| 診断名・主訴 | 反対咬合 |

|---|---|

| 年齢・性別 | 14歳・女性 |

| 治療期間・回数 | 2年6か月 |

| 治療に用いた主な装置 | リンガル |

| 抜歯部位 | 上顎5,5 下顎4,4 |

| 治療費 | 100万円(税抜) |

| リスク・副作用 | 装置による違和感・疼痛・歯肉退縮・歯根吸収・虫歯のリスクなど |

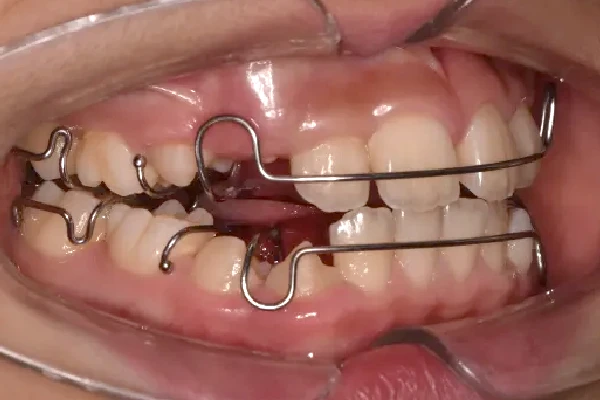

治療前

治療中

治療後

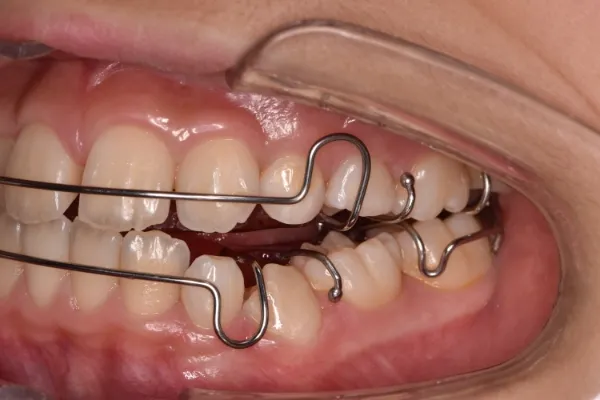

治療前

治療中

治療後

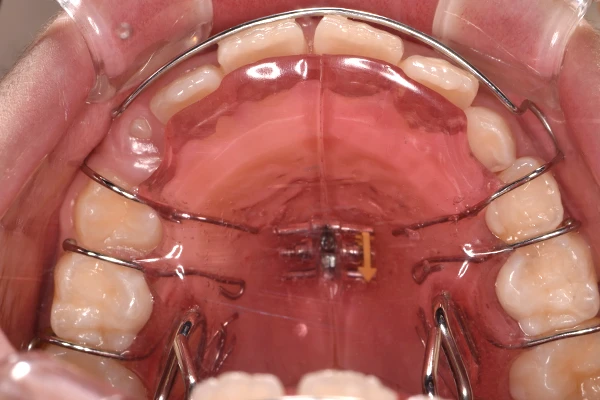

治療前

治療中

治療後

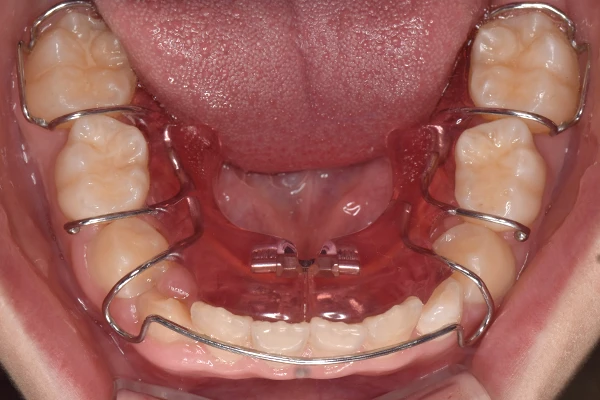

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療後

治療前

治療後

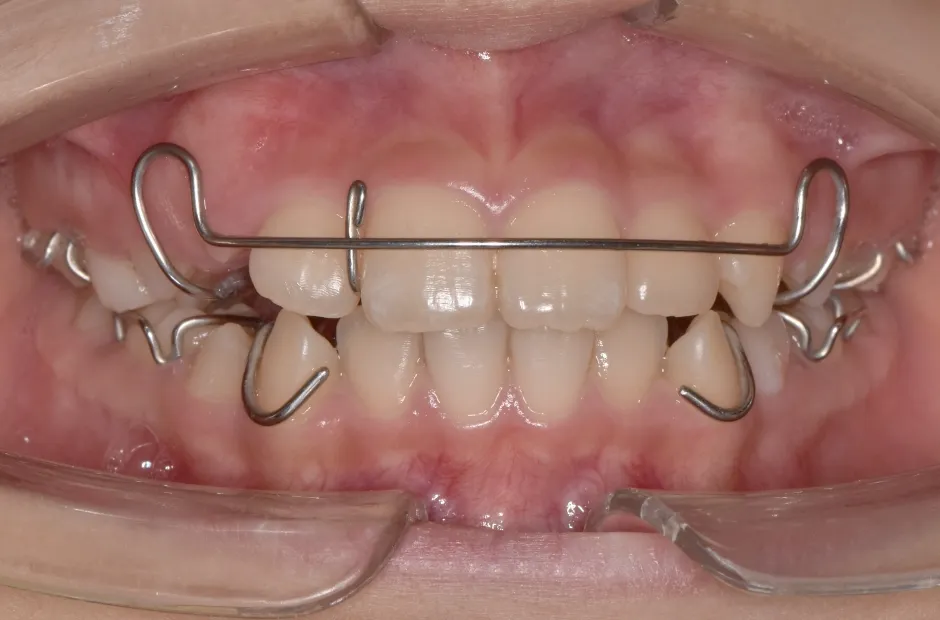

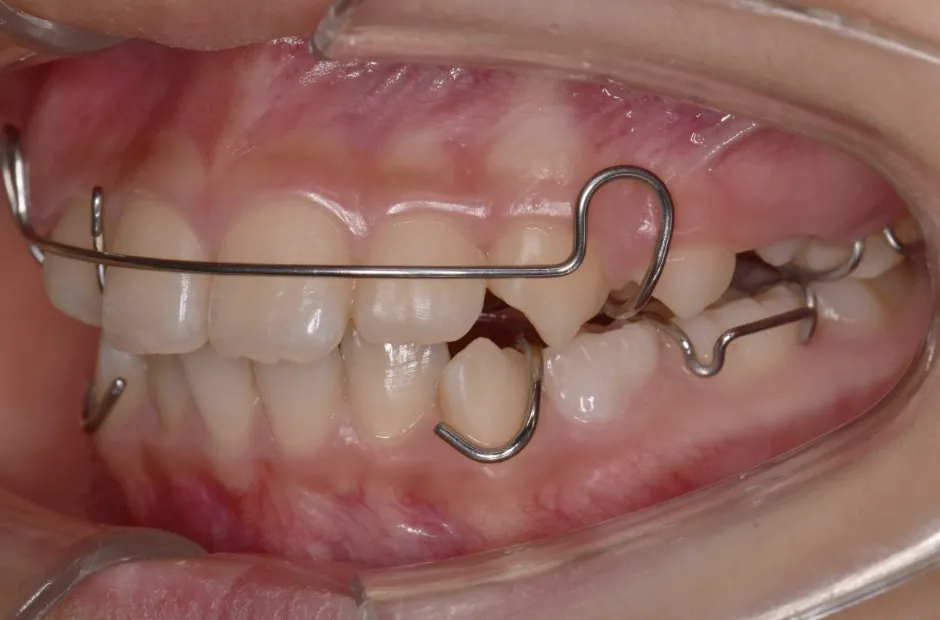

反対咬合

| 診断名・主訴 | 前歯反対咬合 |

|---|---|

| 年齢・性別 | 12歳・男性 |

| 治療期間・回数 | 1年半 18回 |

| 治療に用いた主な装置 | リンガルアーチ(前方誘導弾線) |

| 抜歯部位 | なし |

| 治療費 | 35万円(税抜) |

| リスク・副作用 | 装置による違和感・疼痛・歯肉退縮・歯根吸収・虫歯のリスクなど |

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療後

治療前

治療後

インビザライン

先天欠如(右上2番)

| 診断名・主訴 | 先天欠如 |

|---|---|

| 年齢・性別 | 8歳・男性 |

| 治療期間・回数 | 5年 60回 |

| 治療に用いた主な装置 | インビザライン+床装置 |

| 抜歯部位 | なし |

| 治療費 | 40万円(税抜) |

| リスク・副作用 | 装置による違和感・疼痛・歯肉退縮・歯根吸収・虫歯のリスクなど |

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

拡大床装置

叢生

| 診断名・主訴 | 叢生 |

|---|---|

| 年齢・性別 | 10歳・女性 |

| 治療期間・回数 | 2年半 |

| 治療に用いた主な装置 | 拡大床装置 |

| 抜歯部位 | なし |

| 治療費 | 30万円(税抜) |

| リスク・副作用 | 装置による違和感・疼痛・歯肉退縮・歯根吸収・虫歯のリスクなど |

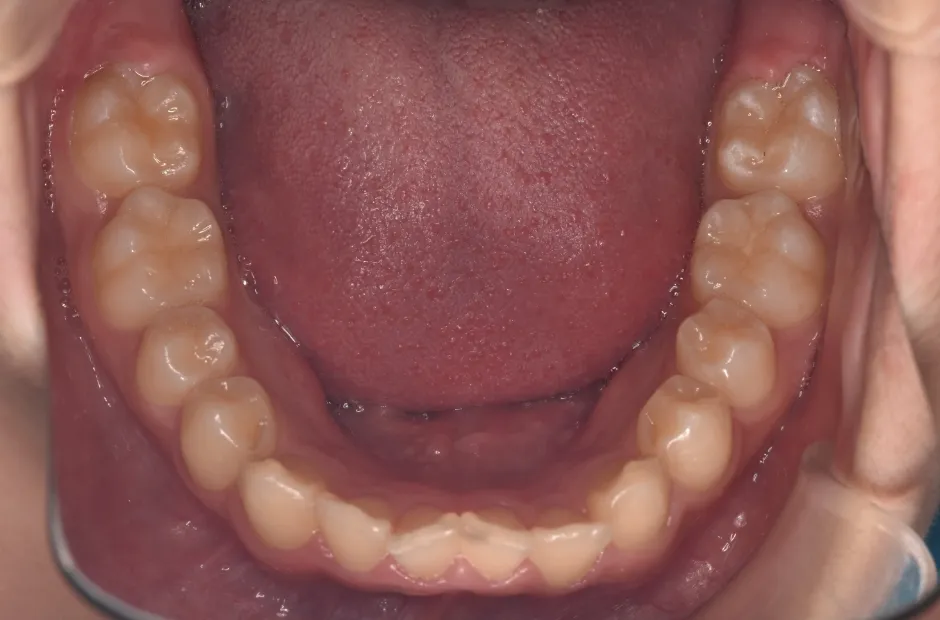

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

舌側弧線装置(タングクリブ付)

開咬、すきっ歯

| 診断名・主訴 | 開咬、すきっ歯 |

|---|---|

| 年齢・性別 | 7歳・男性 |

| 治療期間・回数 | 3年 |

| 治療に用いた主な装置 | 舌側弧線装置(タングクリブ付) |

| 抜歯部位 | なし |

| 治療費 | 30万円(税抜) |

| リスク・副作用 | 装置による違和感・疼痛・歯肉退縮・歯根吸収・虫歯のリスクなど |

治療前

治療後

治療前

治療後

治療前

治療後

治療前

治療後

治療前

治療後

プレオルソ

受け口(右上2番)

| 診断名・主訴 | 受け口 |

|---|---|

| 年齢・性別 | 9歳・女性 |

| 治療期間・回数 | 半年 6回 |

| 治療に用いた主な装置 | プレオルソ |

| 抜歯部位 | なし |

| 治療費 | 15万円(税抜) |

| リスク・副作用 | 装置による違和感・疼痛・歯肉退縮・歯根吸収・虫歯のリスクなど |

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

ダイナミックアプライアンス

上顎前突

| 診断名・主訴 | 上顎前突 |

|---|---|

| 年齢・性別 | 8歳・男性 |

| 治療期間・回数 | 3年 36回 |

| 治療に用いた主な装置 | ダイナミックアプライアンス |

| 抜歯部位 | なし |

| 治療費 | 30万円(税抜) |

| リスク・副作用 | 装置による違和感・疼痛・歯肉退縮・歯根吸収・虫歯のリスクなど |

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療前

治療中

治療後

治療における注意点等

矯正治療にともなう一般的なリスク・副作用

・矯正治療の一般的な治療費は60万~150万円、一般的な治療期間は2~3年、一般的な治療回数は24~36回となります。使用する装置、症状や治療の進行状況などにより変化しますので、参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・最初は矯正装置による不快感、痛みなどがあります。数日から1~2週間で慣れることが多いです。

・治療期間は症例により異なりますが、成人矯正や永久歯がすべて生えそろっている場合は、一般的に1年半~3年を要します。小児矯正においては、混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)に行なう第1期治療で1~2年、永久歯がすべて生えそろったあとに行なう第2期治療で1~2年半を要することがあります。

・歯の動き方には個人差があるため、治療期間が予想より長期化することがあります。

・装置や顎間ゴムの扱い方、定期的な通院など、矯正治療では患者さまのご協力がたいへん重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。

・治療中は、装置がついているため歯が磨きにくくなります。虫歯や歯周病のリスクが高まるので、丁寧な歯磨きや定期メンテナンスの受診が大切です。また、歯が動くことで見えなかった虫歯が見えるようになることもあります。

・歯を動かすことにより歯根が吸収され、短くなることがあります。また、歯肉が痩せて下がることがあります。

・ごくまれに、歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。

・ごくまれに、歯を動かすことで神経に障害を与え、神経が壊死することがあります。

・治療中に金属などのアレルギー症状が出ることがあります。

・治療中に、「顎関節で音が鳴る、顎が痛い、口をあけにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。

・問題が生じた場合、当初の治療計画を変更することがあります。

・歯の形状の修正や、噛み合わせの微調整を行なうことがあります。

・矯正装置を誤飲する可能性があります。

・装置を外すときに、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、補綴物(被せ物など)の一部が破損することがあります。

・装置を外したあと、保定装置を指示どおりに使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。

・装置を外したあと、現在の噛み合わせに合わせて補綴物(被せ物など)の作製や虫歯治療などをやり直す可能性があります。

・顎の成長発育により、歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。

・治療後に、親知らずの影響で歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。

・加齢や歯周病などにより、歯並びや噛み合わせが変化することがあります。

・矯正治療は、一度始めると元の状態に戻すことが難しくなります。

MFT(口腔筋機能療法)にともなう一般的なリスク・副作用

・お口周りの筋肉を正常に機能させるためのトレーニングです。

・機能的・審美的に仕上げるための治療なので、自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・お子さまが治療に協力的でない場合、良好な治療結果を得られないことがあります。

・MFT(口腔筋機能療法)だけで、お口周りの問題をすべて解決できるわけではありません。

・MFT(口腔筋機能療法)を行なったからといって、将来矯正治療をせずに済むとは限りません。

外科矯正治療にともなう一般的なリスク・副作用

・公的健康保険対象となるのは、自立支援医療(育成医療・更生医療)指定医療機関または顎口腔機能診断施設の指定を受けた医療機関のみとなります。指定を受けていない医療機関での外科矯正治療は、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・手術は全身麻酔のもとで行ないます。

・2~3週間程度の入院が必要となり、入院前には検査のために通院していただきます。

・手術後は部分的な麻痺やしびれが出たり、まれに鼻の変形が見られることがあります。

・骨を固定するために頬側からビスを入れてプレートを留める場合、数ミリの切開が必要となることがあります。ただし、ほとんどわからない程度の小さな傷です。

・手術後しばらくは口があまり開かないので、食生活に不都合を感じることがあります。

・手術後半年から1年くらいで、プレート除去手術のため再度1週間程度の入院が必要となることがあります。

拡大装置を用いた治療にともなう一般的なリスク・副作用

・機能的・審美的に仕上げるための治療なので、自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・固定式のものは、ご自身では取り外せません。

・装置後1週間ほどは、発音・嚥下時に違和感を覚えるほか、鼻や口もとにツンとした痛みを感じることがあります。

・この装置をつけた歯とその周辺の歯に痛みが生じることがあります。また、口内炎を発症することがあります。

・歯列が横に広がることで、一時的に前歯にすき間が生じることがありますが、時間の経過とともに自然に閉じてきます。

・お子さまが治療に協力的でない場合、良好な治療結果を得られないことがあります。

・取り外し式のものは、毎日の装着を怠ると、良好な治療結果を得られないことがあります。

・食べ物が装置につきやすく、歯を磨きにくくなります。とくにワイヤーやねじの部分に汚れが溜まりやすいので、仕上げ磨きをするなどご家族のサポートが必要になることがあります。

・固定式ものは、歯磨きがきちんとできていないと虫歯を発症するリスクが高まります。

・生涯良好な歯並びであることを保証する治療ではありません。治療後、成長により不正咬合が現れることがあります。

・正しい使い方ができていないと、かえって悪い歯並びになってしまうことがあります。

・この装置だけで、お口周りの問題をすべて解決できるわけではありません。

急速拡大装置を用いた治療にともなう一般的なリスク・副作用

・短期間で上顎の横幅を広げるための固定式の装置です。

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・固定式なので、ご自身では取り外せません。

・装置後1週間ほどは、発音・嚥下時に違和感を覚えるほか、鼻や口もとにツンとした痛みを感じることがあります。

・歯列が横に広がることで、一時的に前歯にすき間が生じますが、時間の経過とともに自然に閉じてきます。

・食べ物が装置につきやすく、歯を磨きにくくなります。とくにワイヤーやネジの部分に汚れが溜まりやすいので、仕上げ磨きをするなどご家族のサポートが必要になることがあります。

ヘッドギアを使った矯正治療にともなう一般的なリスク・副作用

・上顎が前方に成長しないよう抑制するほか、奥歯を後方に移動させたり、歯を押し込めるために使用する上顎顎外固定装置です。

・機能的・審美的に仕上げるための治療なので、自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・できる限り長時間装着する必要があるため、「装着しているところを人に見られたくない」と感じるお子さまの場合は、ストレスになることがあります。

・頭部に装置を装着するため、激しく動いたり無理な力を加えると、外れたり引っかかったりしてけがをする場合があります。活発に動くお子さまがいらっしゃるご家庭では、ヘッドギア装着中は、お子さまの状況を観察し、必要に応じて外すなどのサポートが必要になることがあります。

・生涯良好な歯並びであることを保証する治療ではありません。治療後、成長により不正咬合が現れることがあります。

・正しい使い方ができていないと、かえって悪い歯並びになってしまうことがあります。

・この装置だけで、お口周りの問題をすべて解決できるわけではありません。

チンキャップを用いた治療にともなう一般的なリスク・副作用

・顎に固定するチンキャップと頭に固定するヘッドキャップ、この2つをつなげるゴムバンドから成り立っている矯正装置です。ゴムバンド部分を調整することによって下顎がヘッドキャップのほうへ引っ張られ、前方への成長を抑制する装置です。

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・装置が目立ちます。

・下顎の成長期間に使用をやめると、後戻りすることがあります。

・長期間(数ヵ月~1年ほど)使用する必要があります。

・取り外せるので、装着時間を守るためのセルフコントロールが必要です。

・お子さまが治療に協力的でない場合、良好な治療結果を得られないことがあります。

・1日に決められた時間装着しないと、良好な治療結果を得られないことがあります。

・正しい使い方ができていないと、かえって悪い歯並びになってしまうことがあります。

歯列矯正用咬合誘導装置を用いた治療にともなう一般的なリスク・副作用

・歯の誘導に使用します。

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・就寝時に装置をお口に入れておく必要があります。

・お子さまが治療に協力的でない場合、良好な治療結果を得られないことがあります。

・毎日の装着を怠ると、良好な治療結果を得られないことがあります。

・歯ぎしりなどによる強い力がかかると破損することがあるため、消耗の状況により、新しい装置と交換する必要があります。

・症状が改善されない場合、ほかの矯正治療に移行することもあります。

・生涯良好な歯並びであることを保証する治療ではありません。治療後、成長により不正咬合が現れることがあります。

・熱やアルコールへの耐性がないため、装置の洗浄には専用の薬剤を使う必要があります。

レントゲン装置を用いた検査にともなう一般的なリスク・副作用

・治療内容によっては保険診療となることもありますが、基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・診査中はできるだけ顎を動かさないようにする必要があります。

・人体に影響しない程度(アナログレントゲン撮影装置の1/10以下)のごくわずかな被ばくがあります。

・ペースメーカーを使われている方、体内に取り外せない金属類がある方、妊娠中または妊娠の可能性のある方は検査を受けられないことがあります。