見えにくい舌側矯正(裏側矯正)

Lingual

- 横浜元町ナチュラル歯科 矯正歯科 ホーム

- 矯正歯科について

- 見えにくい舌側矯正(裏側矯正)

歯の裏側に装置をつける、

見えにくい舌側矯正(裏側矯正)

舌側矯正(裏側矯正)を扱える歯科医院が

少ないことをご存じですか?

舌側矯正(裏側矯正)とは、一般的に歯の表側に取りつけるブラケットなどの矯正装置を、歯の裏側に取りつける矯正治療です。「舌側矯正」や「リンガルブラケット矯正」とよばれることもあります。

歯の表面にワイヤーとブラケットの矯正装置を装着すると、目立ちやすいですが、舌側矯正(裏側矯正)なら矯正装置が歯の裏側に隠れるため、ほかの人にほとんど気づかれずに治療できます。治療中の見た目を気にする必要がないため、心理的な負担の軽減が期待できます。

さらに、舌側矯正(裏側矯正)では、表側矯正よりも装置の固定源となる奥歯が動きにくく、前歯を効率的に後方に引っ張ることができるため、上顎前突(出っ歯)の改善に効果的です。

このようにメリットの多い舌側矯正(裏側矯正)ですが、専門的な知識とスキルが必要な治療であるため、じつは治療を提供できる歯科医院は限られています。横浜元町ナチュラル歯科 矯正歯科では、院長が「世界舌側矯正歯科学会認定医」の資格をもっており、患者さま一人ひとりに適した舌側矯正(裏側矯正)をご提供することができます。ぜひお気軽にご相談ください。

- Merit 01

矯正装置がほとんど見えない

歯の裏側に矯正装置を取りつけるため、外からはほとんど見えません。周囲の人に気づかれずに矯正治療を進めることができるため、接客業や営業職など、見た目の印象が重要な職業の方にとって魅力的な選択肢です。また、ギラギラと目立つ矯正治療に抵抗があって矯正治療に踏み切れなかった方にもおすすめできます。

- Merit 02

歯の表面に傷がつきにくい

ワイヤー矯正では、食事や食いしばりなどでブラケットに強い力が加わった際や、矯正装置を取り外す際に、歯の表面のエナメル質に小さな亀裂が入ってしまうことがあります。しかし、舌側矯正(裏側矯正)なら目立つ歯の表側に傷がつく心配はありません。しかも、歯の裏側は表側よりもエナメル質が厚いため、亀裂自体が生じにくくなります。

- Merit 03

虫歯リスクを低減できる

舌の裏には舌下腺という唾液腺があり、歯の裏側は常に唾液で潤っています。唾液には殺菌作用・抗菌作用があるため、装置を取りつけていても歯の裏側には歯垢が溜まりにくく、虫歯リスクを抑えられます。ただし、虫歯リスクはゼロではないので、歯科医院で指導を受けたとおりに毎日きちんと歯を磨くことが大切です。

- Merit 04

口の中をけがしにくい

歯の表側に矯正装置を装着していると、ボディコンタクトがある、または口元にボールなどが当たる可能性のあるスポーツでは、装置が唇や頬の裏側の粘膜を傷つけてしまうことがよくあります。一方、舌側矯正(裏側矯正)では装置が歯の裏側に取りつけられているため、スポーツ中に口の中が傷つくリスクがかなり少なく、安心してスポーツを楽しむことができます。

- Merit 05

前歯を効果的に後方へ移動できる

表側矯正の場合、矯正装置の固定源である奥歯が前方に引っ張られて移動してしまいやすく、コントロールが難しい場合があります。一方、舌側矯正(裏側矯正)の場合は、固定源となる奥歯が動きにくく、前歯を効果的に後方へ引っ張ることが可能です。そのため、上顎前突(出っ歯)の改善には、舌側矯正(裏側矯正)がより適しています。

- Merit 06

舌の癖による後戻りを防ぎやすい

出っ歯や開咬などの歯並びの問題は、舌で前歯を押す癖が原因となっていることがあります。この癖が治療後も続くと、整えた歯並びが元に戻るリスクがあります。舌側矯正(裏側矯正)では、歯の裏側に装置を取りつけるため、舌が装置に触れる違和感が生じます。この刺激によって、舌で歯を押す癖が改善しやすく、治療後の後戻りを防ぐ効果が期待できます。

こんな方におすすめです

- 見た目が気になるため、目立つ装置を使いたくない方

- 仕事の都合などで目立つ矯正装置を避けたい方

- もうすぐ結婚式や就活などの重要なイベントがある方

- 出っ歯など前歯の後方への移動が必要な方

デジタル技術を用いた

精密な舌側矯正(裏側矯正)

当院では、患者さまに精密で快適な舌側矯正(裏側矯正)治療をご提供するため、「WINシステム」というドイツ製の3Dデジタル技術とロボット技術を活用した矯正装置を採用しています。これはヨーロッパで高いシェアを誇り、世界60か国以上で広く使用されている信頼性の高い装置です。

WINシステムの最大の特徴は、患者さま一人ひとりの歯に合わせてカスタムメイドで作製できる点です。歯の裏側は形状がひじょうに複雑なうえに、患者さまごとに歯のサイズや形が異なるため、矯正装置はそれにぴったり合わせて作製する必要があります。既製の装置を使用すると、歯に合わせるために樹脂を多く使う必要があり、装置が厚くなって装着時の異物感が大きくなってしまいがちです。しかし、WINシステムならデジタル技術を活用して歯1本1本にフィットした薄い装置をカスタムメイドで作製でき、快適な装着感を実現します。

発音の妨げになりにくい

一般的な舌側矯正(裏側矯正)では、歯の裏側に取りつけた装置が舌の動きを妨げやすく、発音がやや不明瞭になることがあります。WINシステムの場合は、通常の舌側矯正(裏側矯正)の装置よりもかなり薄く作製されているため、舌が動きやすく、発音の問題が軽減されます。会話においてストレスを感じずにすむため、人と接する機会の多い方におすすめです。

美しい仕上がりを実現

前歯の前後の傾斜は、横顔のバランスにも大きく影響します。WINシステムは、この前歯の前後の傾斜の調整を得意としています。ブラケットにある縦の溝にワイヤーがしっかり固定される構造になっており、より的確に歯を傾斜させることが可能です。希望する前歯の傾きを実現しやすく、より美しい仕上がりが期待できます。

口の中の異物感が少なく快適

既製の矯正装置を歯の裏側に取りつける場合、歯の形が一人ひとり異なるため、装置と歯を接着する際に樹脂を多く使用する必要があります。そうすると、装置が厚くなってしまい、舌に当たって異物感を覚えやすくなります。一方、カスタムメイドで作製するWINシステムなら、歯の形にぴったりフィットし、最低限の厚みに仕上げることができるため、口の中の異物感が少なく、快適に治療を受けられます。

治療期間の短縮を図れる

WINシステムでは、ブラケットに通すワイヤーを、コンピューターによる装置設計をもとに、ロボットを使って精密に作製します。カスタムメイドのブラケットとロボットが作製したワイヤーを使用すると、よりスムーズな歯の移動が可能になり、一般的な舌側矯正(裏側矯正)よりも治療期間を短縮することが期待できます。

デジタル技術の活用で

患者さまにもわかりやすい

WINシステムの装置を作製するには、3Dスキャナーや歯科CTを使用して、患者さまの歯や口腔内の状態を3Dデータとして取得します。このデータを基に、患者さまの口の3Dモデルを作製し、治療シミュレーションを行ないます。シミュレーション結果を患者さまにお見せすることで、治療の流れや最終的な仕上がりを視覚的にイメージできるようになります。このように治療過程を理解することで、患者さまの不安が軽減され、安心して治療に臨むことができます。

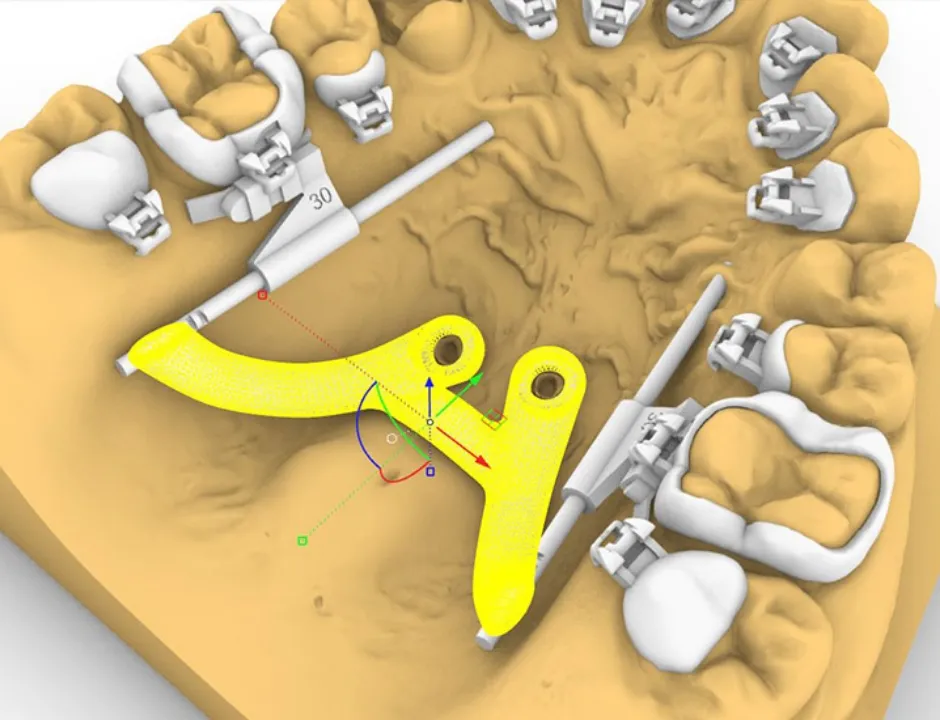

3Dメタルプリント矯正装置との

コンビネーション

3Dメタルプリント矯正装置は、CAD/CAM技術を応用して設計および作製された、優れた適合性と強度をもつ矯正装置です。この装置に矯正用アンカースクリューを連結して固定すると、動かしにくい犬歯、小臼歯、大臼歯を歯根ごと後方に移動させることができます。舌側矯正(裏側矯正)と併用すると、より効果的に歯を移動できるため、治療できる症例の幅が広がります。

ハーフリンガルも

ご相談ください

ハーフリンガル矯正は、目立ちやすい上顎の歯には歯の裏側に、唇に隠れやすい下顎の歯には歯の表側に矯正装置を取りつける治療法です。上下とも表側矯正よりも装置が目立ちにくく、舌側矯正(裏側矯正)よりも費用を抑えることができます。装置の見た目が気になるけど、舌側矯正(裏側矯正)の費用が負担に感じる方は、ハーフリンガルがおすすめです。お気軽にご相談ください。

治療の流れ

- Step 01

初診・カウンセリング

まずはお口の中を診察して歯や歯並びの状態、噛み合わせをチェックします。また、患者さまのご希望や矯正に関する不安をお伺いし、治療方法や期間、費用について詳しく説明します。ご不明な点や疑問などがあれば遠慮なくご質問ください。

- Step 02

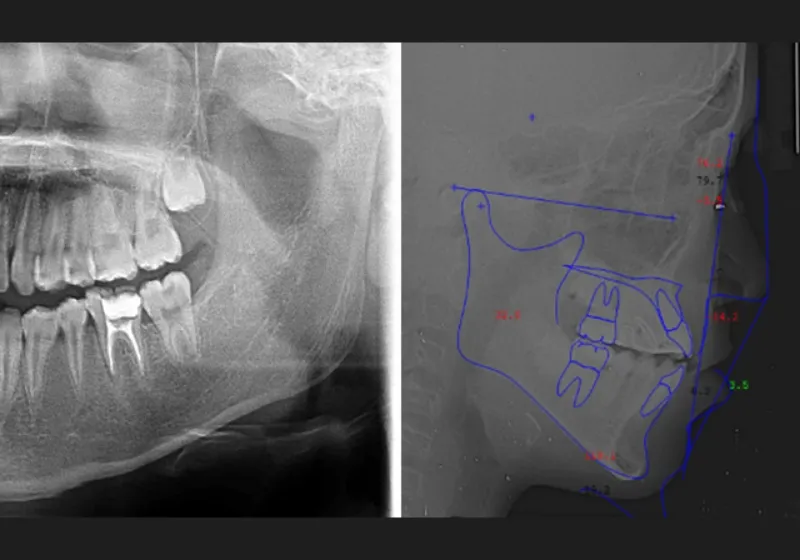

精密検査

診断のために精密検査を実施します。3Dスキャナーでの歯型取りや顔貌や口腔内の写真撮影、パノラマレントゲンやセファログラムの撮影などで歯列や顎、噛み合わせの状態を詳しく調べます。

- Step 03

診断と治療計画の説明

精密検査で得た情報をもとに診断し、患者さまの口の状態とご要望に適した治療計画を作成してご提案します。治療期間や費用、使用する装置の特徴や注意点なども詳しくご説明し、患者さまにご納得いただいたら治療を開始します。

- Step 04

矯正前治療・準備

舌側矯正(裏側矯正)を始める前に、治療前にクリーニングも実施し、歯磨き方法についてもレクチャーします。舌側矯正(裏側矯正)の装置を歯に取りつけると、歯磨きが難しくなって虫歯や歯周病のリスクが高まるため、適切な口腔ケアが必要です。

- Step 05

矯正装置の作製・装着、

治療開始次に、矯正装置を作製します。舌側矯正(裏側矯正)用の装置は、患者さま一人ひとりの歯の裏側にフィットするようにカスタムメイドで作製します。装置が完成したら歯の裏側に取りつけてワイヤーを通し、固定します。治療中は3~6週間に1回の頻度で通院いただき、装置の調整を行ないます。

- Step 06

治療完了と保定装置の使用

歯並びがきれいに整ったら舌側矯正(裏側矯正)は完了です。歯の裏側の矯正装置を取り外し、移動した歯が元の位置に戻らないようにするために保定装置を使用していただきます。歯の位置が定着するまで1~3年間の保定が必要です。

治療における注意点等

矯正治療にともなう一般的なリスク・副作用

・矯正治療の一般的な治療費は60万~150万円、一般的な治療期間は2~3年、一般的な治療回数は24~36回となります。使用する装置、症状や治療の進行状況などにより変化しますので、参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・最初は矯正装置による不快感、痛みなどがあります。数日から1~2週間で慣れることが多いです。

・治療期間は症例により異なりますが、成人矯正や永久歯がすべて生えそろっている場合は、一般的に1年半~3年を要します。小児矯正においては、混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)に行なう第1期治療で1~2年、永久歯がすべて生えそろったあとに行なう第2期治療で1~2年半を要することがあります。

・歯の動き方には個人差があるため、治療期間が予想より長期化することがあります。

・装置や顎間ゴムの扱い方、定期的な通院など、矯正治療では患者さまのご協力がたいへん重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。

・治療中は、装置がついているため歯が磨きにくくなります。虫歯や歯周病のリスクが高まるので、丁寧な歯磨きや定期メンテナンスの受診が大切です。また、歯が動くことで見えなかった虫歯が見えるようになることもあります。

・歯を動かすことにより歯根が吸収され、短くなることがあります。また、歯肉が痩せて下がることがあります。

・ごくまれに、歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。

・ごくまれに、歯を動かすことで神経に障害を与え、神経が壊死することがあります。

・治療中に金属などのアレルギー症状が出ることがあります。

・治療中に、「顎関節で音が鳴る、顎が痛い、口をあけにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。

・問題が生じた場合、当初の治療計画を変更することがあります。

・歯の形状の修正や、噛み合わせの微調整を行なうことがあります。

・矯正装置を誤飲する可能性があります。

・装置を外すときに、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、補綴物(被せ物など)の一部が破損することがあります。

・装置を外したあと、保定装置を指示どおりに使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。

・装置を外したあと、現在の噛み合わせに合わせて補綴物(被せ物など)の作製や虫歯治療などをやり直す可能性があります。

・顎の成長発育により、歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。

・治療後に、親知らずの影響で歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。

・加齢や歯周病などにより、歯並びや噛み合わせが変化することがあります。

・矯正治療は、一度始めると元の状態に戻すことが難しくなります。

舌側矯正治療にともなう一般的なリスク・副作用

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・装置に慣れるまで発音しづらいなどの症状が出ることがあります。

・矯正装置を装着している期間は、適切に歯磨きができていないと、虫歯や歯周病にかかりやすくなります。歯磨き指導をしますので、毎日きちんと歯を磨き、口腔内を清潔に保つようご協力をお願いします。

・歯磨き、エラスティック(顎間ゴム)の使用、装置の取り扱い、通院などを適切に行なっていただけない場合、治療の期間や結果が予定どおりにならないことがあります。

・成長期の患者さまの治療では、顎骨の成長を予測し、現段階において適切な治療を行ないますが、まれに予期できない顎の成長や変化によって治療法や治療期間が大きく変わることがあります。また、顎の変形が著しい場合には、矯正治療に外科的処置を併用することがあります。

・歯を移動させることにより、まれに歯根の先端がすり減って短くなる「歯根吸収」を起こすことがあります。しかし、適切な矯正力で歯を移動させることでセメント質(歯根表面を覆っている組織)が修復されるため、歯根吸収のリスクを軽減できます。

・歯の周囲の組織は、治療前の状態に戻ろうと「後戻り」する性質があるため、治療後も数ヵ月から1年に1回ほどの頻度で通院いただいて歯の状態を管理し、後戻りを防ぐ必要があります。

薬機法において承認されていない医療機器「WIN」について

当院でご提供している「カスタムメイド型リンガルブラケット矯正装置(WIN)」は、薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器となりますが、当院ではその有効性を認め、導入しています。

◦未承認医療機器に該当

薬機法上の承認を得ていません(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2025年3月24日最終確認)。

◦入手経路等

DW Lingual Systems Japan株式会社より入手しています。

◦国内の承認医療機器等の有無

国内で、カスタムメイド型リンガルブラケット矯正装置(WIN)と同様の性能を有した承認医療機器は、存在しない可能性があります(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2025年3月24日最終確認)。

◦諸外国における安全性等にかかわる情報

情報が不足しているため、ここではカスタムメイド型リンガルブラケット矯正装置(WIN)の諸外国における安全性等にかかわる情報は明示できません。今後重大なリスク・副作用が報告される可能性があります。

◦医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の救済対象外

国内で承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器(生物由来等製品である場合に限る)・再生医療等製品による副作用やウイルス等による感染被害で、万が一健康被害があったとき、「医薬品副作用被害救済制度」「生物由来製品感染等被害救済制度」などの公的な救済制度が適用されますが、未承認医薬品・医療機器・再生医療等製品の使用は救済の対象にはなりません。また、承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器・再生医療等製品であっても、原則として決められた効能・効果、用法・用量および使用上の注意に従って使用されていない場合は、救済の対象にはなりません。

日本では、完成物薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。

※当該未承認医薬品・医療機器を用いた治療の広告に対する注意事項の情報の正確性について、本ウェブサイトの関係者は一切責任を負いません。

3D口腔内スキャナーを用いた治療にともなう一般的なリスク・副作用

・光学的に口腔内の印象を採得し、ディスプレイに表示して診療や患者さまへのご説明に使用したり、採得した3Dデータに基づき、補綴物などの設計・製造に使用します。

・3D口腔内スキャナーを使用して行なうマウスピース型矯正装置を用いた治療は、機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・印象剤を使用した従来の印象採得に比べ、印象採得時の不快感は大幅に軽減されますが、お口の中にスキャナーが入るため、ごくまれに多少の不快感を覚えることがあります。

歯科用CTを用いた検査にともなう一般的なリスク・副作用

・コンピューターを駆使してデータ処理と画像の再構成を行ない、断層写真を得る機器となります。

・治療内容によっては保険診療となることもありますが、基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・検査中はできるだけ顎を動かさないようにする必要があります。

・人体に影響しない程度(デジタルレントゲン撮影装置の1/10以下)の、ごくわずかな被ばくがあります。

・ペースメーカーを使われている方、体内に取り外せない金属類がある方、妊娠中または妊娠の可能性のある方は検査を受けられないことがあります。

レントゲン装置を用いた検査にともなう一般的なリスク・副作用

・治療内容によっては保険診療となることもありますが、基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・診査中はできるだけ顎を動かさないようにする必要があります。

・人体に影響しない程度(アナログレントゲン撮影装置の1/10以下)のごくわずかな被ばくがあります。

・ペースメーカーを使われている方、体内に取り外せない金属類がある方、妊娠中または妊娠の可能性のある方は検査を受けられないことがあります。

セファログラムを用いた検査にともなう一般的なリスク・副作用

・自費診療(保険適用外)となる場合は、保険診療よりも高額になります。

・診査中はできるだけ顎を動かさないようにする必要があります。

・人体に影響しない程度のごくわずかな被ばくがあります。